Il y a une complexité essentielle dans le livret d’Ariane et Barbe-Bleue écrit par Maeterlinck. D’une finesse irréprochable et tout en nuances, la fable est pleine de contradictions des comportements humains qui lui confèrent une justesse troublante. Il est vrai que Maeterlinck a écrit ce texte dans un monde tourmenté, en 1899 (l’opéra en lui-même a été joué pour la première fois à l’Opéra Comique de Paris en 1907), une époque partagée entre les reflets chatoyants mais déjà fuyants des Lumières et les luttes encore vivaces de la Commune. C’est sans doute avant tout pour cela qu’Ariane et Barbe-Bleue raisonne aujourd’hui avec une force aussi étonnamment actuelle que décuplée.

La complexité presque psychanalytique de Ariane et Barbe-Bleue réside en partie dans le sous-titre de la pièce La délivrance inutile. Il y est question de la difficulté d’être libre, et de la stratégie à déployer, parfois en vain, pour amener des peuples oppressés à briser leurs chaînes. Ainsi Ariane fait-elle preuve d’une infinie tendresse et patience à l’égard de ses soeurs prisonnières et par elle libérées, tout en essayant de leur faire réaliser leur propre attitude de soumission : « Mes pauvres soeurs, pourquoi voulez-vous donc qu’on vous délivre si vous adorez vos ténèbres ? »

La douce habitude de la domination

Ariane et Barbe-Bleue est parfois considéré comme un opéra féministe, parfois comme son exact opposé. C’est un opéra qui contient principalement des rôles de femmes, – Barbe-Bleue lui-même ne faisant que de très courtes apparitions-, et qui raconte l’histoire d’une femme qui en délivre d’autres. Cependant la libératrice se heurte, malgré la mise en place d’une sororité très forte, au refus des femmes d’être libérées : elles choisissent de poursuivre leur soumission à leur geôlier, trop habituées à celui-ci pour aller vers l’inconnu.

Ariane et Barbe-Bleue souligne que la liberté peut être aveuglante, et l’oppression posséder son lot de normalité rassurante. Ariane interroge cette normalité lorsqu’elle descend dans le cachot : « Il y a donc une clarté dans les plus profondes ténèbres? »

La figure d’Ariane va au-delà des luttes féministes, même si elle peut en porter l’étendard : elle est avant tout un exemple de transgression salutaire, et c’est ce refus des contraintes et de toute forme d’interdit qui la pousse vers l’engagement : « Tout ce qui est permis ne nous apprendra rien ». Ariane a tout du leader : tour à tour inspirante, rassurante, éblouissante, enivrante… Elle se sauve elle-même, mais il y a quelque chose de profondément vain, une cruelle noirceur dans sa limite à émanciper les autres.

Est-ce bien nécessaire ?

Les trois actes de l’opéra sont rythmés par des interludes musicaux et dansés, d’un esthétisme léché et à l’image de la magnificence des décors. Cependant l’on peut s’étonner du choix de l’ambiance un tantinet « donjon sado-masochiste » qui y est présentée. On peut y voir une certaine contradiction avec le message libérateur et émancipateur de la pièce, en particulier pour les femmes, lorsque l’on sent une certaine complaisance de la mise en scène à s’étendre plus que nécessaire sur des figures de femmes humiliées et dénudées. Égarement ou volonté délibérée d’ajouter une tension érotique ? Cela n’apporte en tout cas pas grand chose au spectacle.

Plein les yeux

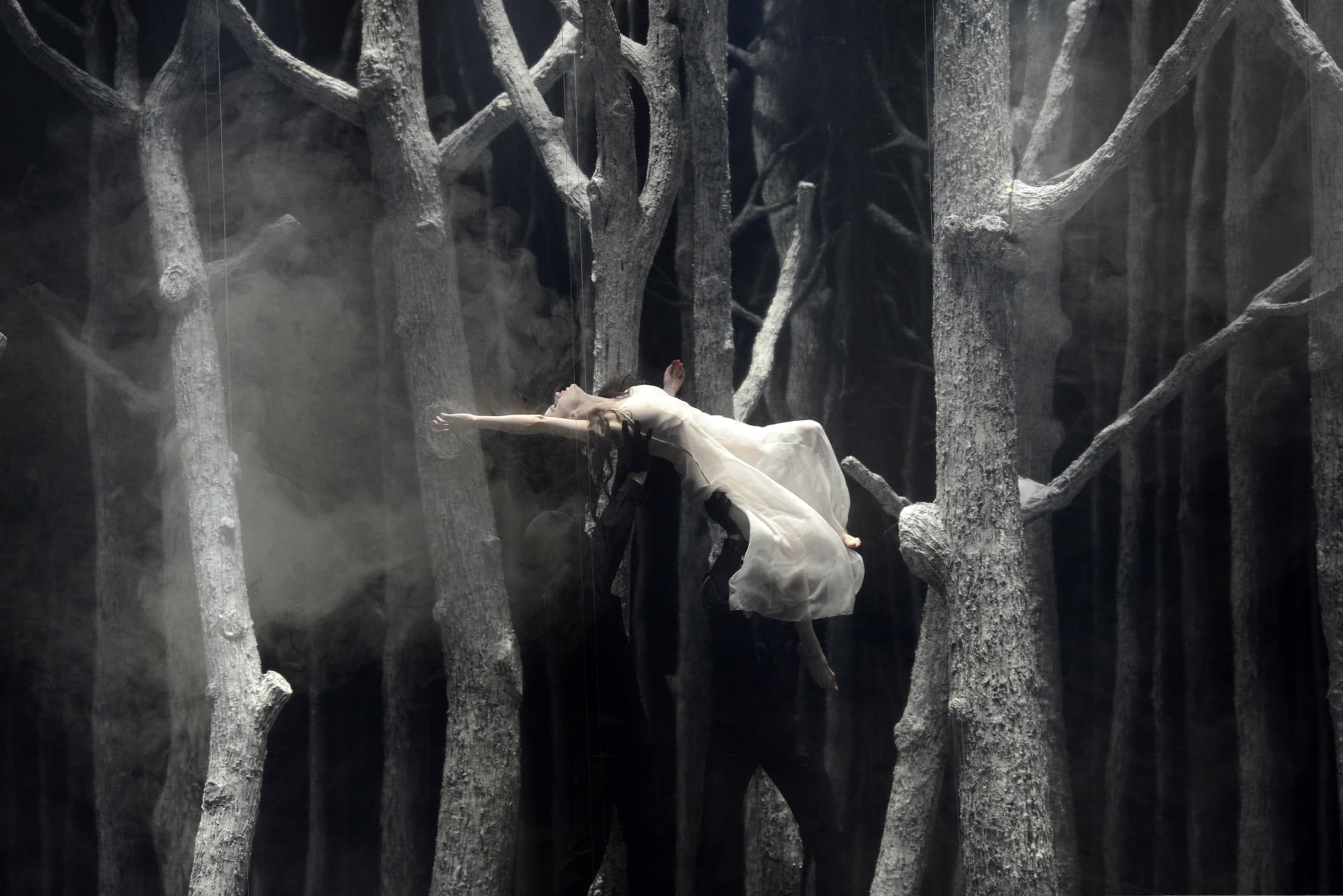

On ne lésine pas sur les moyens pour en mettre plein la vue au spectateur d’Ariane et Barbe-Bleue, et l’on ne saurait bouder son plaisir. La scénographie, les décors et les costumes pensés avec le compagnon de route de longue date d’Olivier Py, Pierre-André Weitz, sont faits de pure magie. Il y a quelque chose de cinématographique dans l’utilisation de l’espace, une profondeur de champs sans cesse redéfinie qui offre son lot de surprises et d’onirisme.

Ces décors sont tellement imposants qu’ils semblent presque, par moment, écraser la musique pourtant vive et wagnérienne de Paul Dukas. Il faut souligner cependant tout particulièrement la prestation de la chanteuse Sylvie Brunet-Grupposo, la Nourrice d’Ariane, qui par son amplitude et sa justesse fait sonner l’opéra d’une façon tout à fait jubilatoire.

Engagez-vous !

C’est le message qu’Olivier Py semble envoyer au spectateur d’Ariane et Barbe-Bleue. L’opéra, comme le spectacle en général, ne change peut-être pas le monde, mais on peut espérer qu’il y contribue. Toute l’oeuvre d’Olivier Py se construit dans cette direction et le choix de mettre en scène Ariane et Barbe-Bleue, qui le taraudait depuis plus de 15 ans, ne fait pas exception à la règle.

Si cet opéra est aussi rare (c’est la première fois qu’il est monté à Strasbourg) et aussi mal connu, c’est peut-être justement pour cette raison : il est aussi proche de l’éducation populaire et des mouvements contestataires et pacifistes qu’un opéra peut l’être. Militantes et militants, n’hésitez plus et allez voir Ariane et Barbe-Bleue, ce spectacle est fait pour vous!

[affiche_event id=69232]

Chargement des commentaires…