Sadekh est étudiant en psychologie à l’Université de Strasbourg. Il entre en licence il y a 3 ans. Premier de sa famille à avoir pu aller à l’université, il mesure les sacrifices financiers faits par sa mère pour qu’il arrive jusqu’ici. En colère, il détaille son refus en master :

« J’ai eu ma licence avec 14 de moyenne. Et malgré ça, je suis sur liste d’attente. Sans même un numéro donné par la fac de Paris pour avoir ne serait-ce qu’une indication, un espoir… Après une trentaine de demandes de masters en tout, je n’ai essuyé que des refus. »

« Tout ça pour rien » : refusés en master

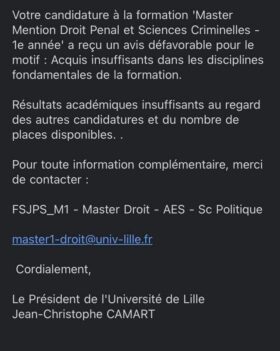

Comme Sadekh, Chloé et Quentin, étudiants en droit tous les deux, essuient refus après refus. Chloé a passé son baccalauréat en Allemagne. Elle parle quatre langues, et affiche un parcours sans faute avec une moyenne générale de 12,5 en Licence :

« J’ai passé plusieurs années à l’étranger : ce qui est idéal pour des Master en Droit international, par exemple…Pourtant, je n’ai pour l’instant aucune acceptation. J’ai fait 11 candidatures, et j’ai déjà eu 6 refus. Je suis en liste d’attente pour 3 Masters, mais les listes ne bougent pas ».

Même histoire du côté de Quentin, qui balaye cependant plus large :

« J’ai candidaté dans une trentaine de masters en France : essentiellement en droit pénal et en droit privé. Je comptabilise déjà une vingtaine de refus sur une trentaine de demandes. Je n’envisage pas de redoubler, je compte aller jusqu’au bout, quitte à devoir faire un recours devant le rectorat ».

June, étudiante en droit, a terminé sa licence à Strasbourg avec 14 de moyenne, après deux ans à l’Université de Bretagne Nord.

« Sur mon CV, on retrouve de l’associatif : j’accompagne les jeunes migrants dans leurs études. Je parle aussi trois langues (japonais, français, anglais). Et pourtant, il n’y a pas de place pour moi en master de droit pénal par exemple, sous prétexte de « prérequis » et « compétences » non validés : il aurait fallu que je prenne certaines options d’enseignement, qui ne sont pas disponibles à Strasbourg ! En plus, il n’y a rien sur Trouvermonmaster.fr ! »

À l’origine : la Covid-19 et Parcoursup

Depuis 2017, le problème persiste. En 2021, ils sont encore beaucoup d’appelés pour peu d’élus. Les années précédentes, des recours nationaux devant le Conseil d’État avaient eu lieu. Les avocats plaidant le « droit à la poursuite d’études », désormais inscrit au Code de l’éducation depuis 2017, après les remous de la réforme de la sélection en Master. La crise sanitaire a fini de creuser les inégalités. Parmi les causes de cet impressionnant embouteillage humain devant les portes de master, figure également Parcoursup. Si le covid a changé les règles du jeu cette année, la plateforme destinée aux futurs étudiants de l’enseignement supérieur a fait son apparition en 2018. Claude Guittard, doyen de la faculté de sciences économiques et gestion de Strasbourg, explique :

« Pour parler de ma faculté, l’augmentation massive du nombre d’étudiants qui sortent de licence n’est pas un hasard. Il y a 3 ans, avec le scandale du lancement de Parcoursup, on nous a ordonné d’augmenter la capacité d’accueil. Nous avons du prendre 200 étudiants supplémentaires ».

Une charge supplémentaire, mais pourtant prévisible. Chaque année le nombre de bacheliers primo-entrants dans l’enseignement supérieur augmente d’environ 4%. Pourtant à l’époque, Parcoursup, qui prend tout juste le relai d’APB (Admission Post-Bac) n’en tient pas compte. Le Ministère demande donc, devant le nombre de laissés-pour-compte, ce geste aux Universités. Pour autant, tous n’auront pas pu trouver leur bonheur et les campagnes des syndicats étudiants pour les « Sans Facs » reprendront à chaque rentrée.

Quant au covid, si la crise sanitaire est souvent présentée comme délétère pour les étudiants, ce n’est pas le cas ici :

« Jamais nous n’avons eu autant d’étudiants présents aux examens. Ils n’avaient vraiment que ça à faire de leurs journées : réviser, me disaient-ils. En plus, l’équipe pédagogique a été plus généreuse aux examens. Le taux de réussite dans notre UFR (Unité de Formation et de Recherche, NDLR) est passé de 80 à 85%. »

Claude Guittard, doyen de la faculté de sciences économiques et gestion de Strasbourg.

L’impossible anticipation de l’Université

Deux facteurs d’augmentation du nombre de licenciés donc, bien identifiés, et auxquels l’Université avait pourtant réagi. Fin 2020, le doyen affirme que des demandes ont été envoyées au rectorat pour ouvrir des places de master et des postes d’enseignant-chercheur.

« Ici, on reçoit des étudiants avec des gros dossiers, beaucoup de compétences. En éco-gestion, ils vont après en école de commerce, ou en IAE (écoles universitaires de management, NDLR), un peu en master… On a moins de « pertes ». Et certains masters – comme le nôtre en « Management de la qualité » –, qui ne demandent pas de technicité, sont pris d’assaut, avec plus de 800 candidatures pour 25 places ! Il s’agit là typiquement du genre de master que nous souhaitions doubler, puisqu’en plus il a un bon taux d’insertion. Pour avoir une idée de la situation : nous avons 150 places de première année de master (M1), réparties sur une quinzaine de parcours. Et il y a 400 étudiants en troisième année de licence (L3)... »

Et au total, combien d’étudiants sont concernés par ces refus d’admission en master à l’Université de Strasbourg ? Quelles sont les moyennes nécessaires pour être acceptés en master à l’Unistra ? Que conseille l’Université aux étudiants concernés ? Réponse du service communication :

« Nous ne souhaitons pas répondre à votre demande, les processus d’inscription sont encore en cours et toutes nos équipes sont mobilisées pour y répondre. »

Quant aux étudiants déçus, ils considèrent les options qu’il leur reste. Sadekh hésite : « Je ne sais pas encore si je lance un recours au rectorat, ou si je redouble pour retenter l’an prochain ». June parle même de « pourvoir un recours devant le Conseil d’État avec un avocat, si besoin ». En écho, les annonces récentes de Frédérique Vidal semblent dérisoires. L’augmentation de la capacité d’accueil dans les masters les plus sollicités n’est envisagée que pour 3 000 ou 4 000 places. Bien peu au vu de l’augmentation totale du nombre de diplômés en licence sur le territoire national. Une nouvelle plateforme, similaire à Parcoursup, est également prévue pour 2022 afin de remplacer le site Trouvermonmaster et servir de moyen d’affectation.

Chargement des commentaires…