Premier enseignement des municipales de 2008 : à participation à peu près égale par rapport à 2001, les pourcentages alloués aux principaux partis de droite ou de gauche ont progressé. Par rapport aux précédentes élections municipales, l’UMP a connu une hausse de 4% tandis que le PS a effectué une percée de près de 15%. En d’autres termes, plus de trois bulletins exprimés sur quatre ont penché en faveur des deux grands partis.

Sept ans auparavant, ces mêmes formations fédéraient déjà environ 60% des électeurs venus aux urnes, confirmant un net bipartisme dès le premier tour. Dans ces conditions, il était difficile pour les neuf candidats restants d’espérer rejouer le coup de 2001, quand Jean-Claude Petitdemange, transfuge du PS, était parvenu à se qualifier pour le second tour.

Avec le scrutin municipal de mars 2014 qui approche, il est intéressant de comparer les résultats obtenus par les deux grandes forces politiques de la ville, bureau de vote par bureau de vote.

A droite, gare à l’écart avec le PS

Voici la carte des résultats de Fabienne Keller au premier tour de 2008, par bureau de vote. Vous pouvez obtenir le détail des chiffres en cliquant sur l’un d’entre eux :

Cela ne surprendra personne, les fiefs de l’UMP sont plutôt au nord de la ville : dans la Robertsau, du côté du Pavillon Joséphine et également vers le Lycée Kléber. Un des gros avantages pour l’UMP est que, globalement, ces bureaux enregistrent des taux d’abstention parmi les plus faibles de la ville (de l’ordre de 40% environ). Autrement dit, ces électeurs se mobilisent, et c’est plutôt pour voter à droite. On observe également quelques autres bureaux où Fabienne Keller a approché les 50% de bulletins exprimés :

- au sud, notamment vers l’école d’application de la Meinau, le gymnase de la Canardière, l’institut médico-éducatif IRIS et le collège du Stockfeld

- dans une moindre mesure à l’ouest, avec l’école des Romains, le gymnase du Hohberg ou la maternelle Gustave Doré, où les électeurs se sont exprimés à plus de 40% pour la candidate de la droite

- plus à l’est, au bureau de l’école de la Musau, où Fabienne Keller a frôlé les 42%

De solides bastions socialistes

L’un des principaux problèmes du moment pour l’UMP est la négociation avec le candidat de l’UDI François Loos pour un accord sur une liste commune. Mais ce que peut également redouter la droite et le centre aux municipales, c’est une confirmation du choix des Strasbourgeois pour le PS.

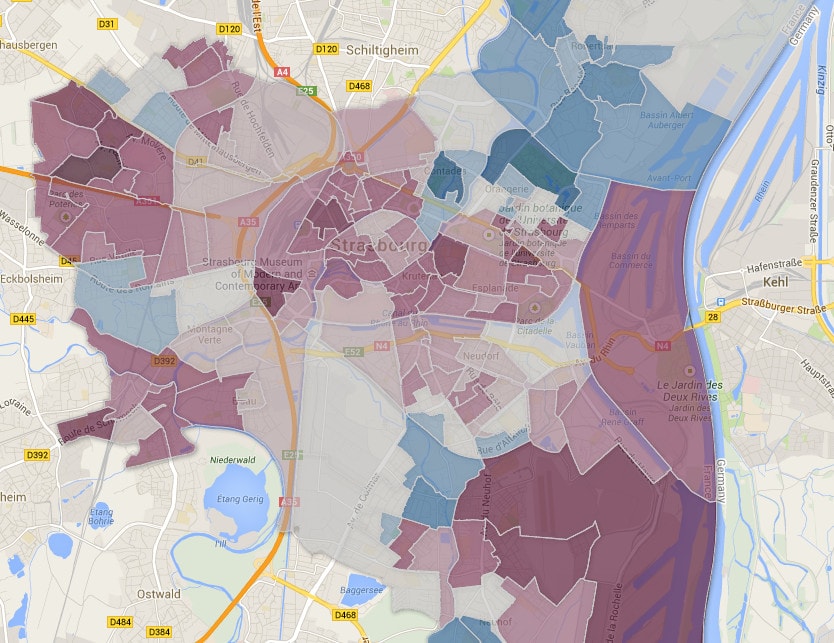

Cette « marée rose » peut se traduire aisément par la carte ci-dessous, dressée à partir des différences entre les suffrages exprimés pour Roland Ries et pour Fabienne Keller.

Plus une zone est mauve, plus l’écart en faveur du PS est important, plus elle est bleue et plus l’avantage est à l’UMP. Les zones blanches sont celles où les grands partis de droite et de gauche ont moins de 5% de différence.

On voit se dessiner un net avantage pour Roland Ries dans le centre-ville, la Krutenau et les quartiers en périphérie. La tendance s’inverse au nord et dans d’autres bureaux de vote plus favorables à l’UMP cités précédemment. Prenons un peu plus de recul avec l’écart, en voix brutes, entre PS et UMP lors des municipales de 2001 et de 2008 :

En 2001, l’avantage n’est que de 264 voix en faveur de Fabienne Keller, mais la gauche a pâti de la candidature de Jean-Claude Petitdemange, ancien premier secrétaire du PS du Bas-Rhin. Son maintient au second tour a contribué à l’éparpillement des voix auxquelles la candidate d’alors, la maire sortante Catherine Trautmann, aurait pu prétendre.

Sept ans plus tard, Roland Ries est parvenu à engranger une confortable avance de 7 000 voix par rapport à son adversaire UMP. Si cet important écart se reproduisait en 2014, il confirmerait un solide ancrage à gauche de Strasbourg.

A gauche, le danger d’une abstention dans les quartiers populaires

Roland Ries, qui doit cette fois défendre son bilan et ne pourra mobiliser sur l’envie de changement, va devoir trouver les mots pour mobiliser les bureaux socialistes. Sans se compléter parfaitement avec la carte précédente, celle des votes dans les fiefs socialistes en 2008 sont riches d’enseignements (voir ci-dessous).

On observe :

- une large zone d’adhésion, dans plusieurs bureaux du centre et de la Krutenau, où le candidat socialiste a enregistré des scores oscillant entre 46% et 52% des bulletins exprimés, avec une pointe à près de 56% pour le bureau du lycée professionnel Oberlin,

- les bureaux à proximité de la gare ont grosso modo voté dans les mêmes proportions pour le PS (entre 48% et 53%). Comme pour la zone précédente, ils enregistrent une abstention parmi les plus faibles de la ville,

- un nombre important de bureaux de vote situés dans les quartiers populaires de la ville (Hautepierre, Neuhof, Montagne verte et Port du Rhin) se sont exprimés à plus de 50%, voire 60%, pour le candidat de la gauche.

Sur ce dernier point, il faut souligner le trompe-l’oeil de l’abstention. Ces fiefs de gauche situés en périphérie de la ville se confondent pour la plupart avec les bureaux qui s’abstiennent le plus. Un adversaire de Roland Ries qui parviendrait à convaincre une partie de ces abstentionnistes aux urnes pourrait ramener un nombre importants de bureaux dans son sillage.

Aller plus loin

Sur Rue89 Strasbourg : tous nos articles sur les élections municipales

Sur Rue89 Strasbourg : dis moi où tu habites, je te dirai si tu votes

Chargement des commentaires…