À Strasbourg, tout le monde connaît le style Art nouveau, ces bâtiments sur les façades desquels les arabesques et les formes végétales prolifèrent et dont les toits prennent parfois la forme d’un bulbe. Apparus à la fin du XIXe siècle, pendant la période allemande de Strasbourg, une grande partie des immeubles Art nouveau (ou Jugendstil en allemand) se trouve dans la Neustadt.

Bien moins connus que leurs prédécesseurs, il y a pourtant à Strasbourg des bâtiments Art déco. Ce mouvement artistique d’entre-deux-guerres prend presque le contre-pied de l’Art nouveau : « Là où l’un était ondulant (Art nouveau), l’autre est zigzaguant (Art déco) », expose Christophe Didier, conservateur général des bibliothèques, adjoint à l’administration de la BNU et co-commissaire d’une exposition sur l’Illustration au temps de l’Art déco.

« L’Art nouveau est très floral, organique tandis que l’Art déco est plus géométrique, plus stylisé », ajoute-t-il. Selon lui, le point fondamentalement divergent entre les deux réside dans « la différence entre nature et géométrie ». Alors que la plupart des bâtiments Art nouveau se concentrent dans la Neustadt, le patrimoine Art déco strasbourgeois est plus « disséminé dans la ville », remarque Christophe Didier. Les bâtiments Art déco de Strasbourg se trouvent principalement dans le quartier des Halles et le quartier suisse de la Krutenau (rue de Berne, rue de Lausanne, rue Saint-Gothard).

Un style qui s’inspire des progrès techniques

En 1925, à Paris se déroule « L’exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes ». C’est elle qui a donné son nom au mouvement. L’Art déco, ne s’inspire plus de la nature mais des progrès techniques, de l’industrie et des nouveaux moyens de transport comme les paquebots.

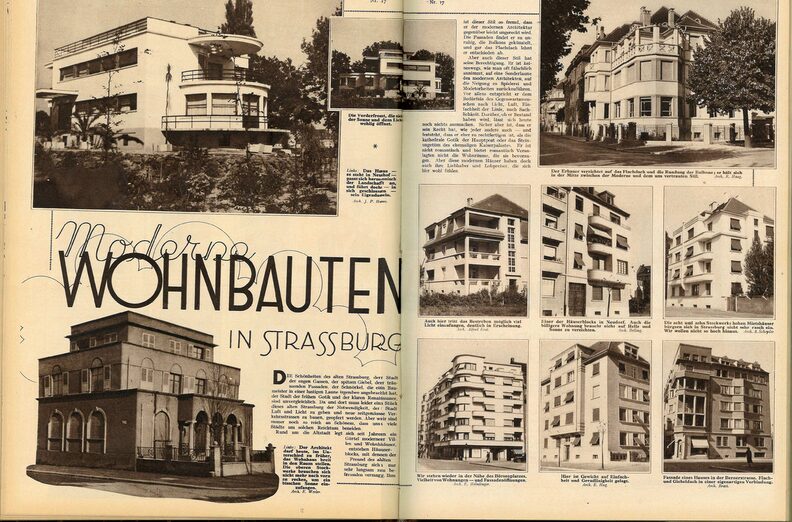

« Si la géométrisation et la symétrie sont de règle, le vocabulaire architectural Art déco peut adopter des formes variées, des façades nues, à pans plissés, à rotondes circulaires, du style paquebot à des formes presque radicales », décrit Robert Dulau dans son ouvrage Strasbourg 1900-1930.

Une des difficultés auquel se confronte le promeneur pour identifier les bâtiments Art déco dans Strasbourg réside sans doute là : le style Art déco a beaucoup de variantes. Les bâtiments peuvent tantôt avoir des façades avec des bow-windows à angle droit, des lignes très verticales, comme cet immeuble situé à l’angle de la rue Bouxwiller et de la rue des Bonnes-Gens ; tantôt des lignes plutôt horizontales, des arrondis, comme c’est le cas d’un immeuble à l’angle de la rue du Travail et la rue d’Ingwiller.

Parfois les immeubles ont davantage des façades dites à gradins, comme celle du théâtre de la Scala au Neudorf, d’autres fois il s’agit d’un style classicisant. L’ancien bâtiment de l’Esca, rue des Pontonniers, en est un très bon exemple.

« La production Strasbourgeoise témoigne ainsi de la diversité des expressions Art déco », observe Robert Dulau dans son ouvrage. En tous les cas, les formes s’épurent, les architectes multiplient les ouvertures pour faire entrer la lumière dans les habitations (le bow-window est un motif récurrent) et la mode est aux toits plats. C’est d’ailleurs de cette époque que date la première maison à toit-terrasse de Strasbourg : la villa Berst-Knecht.

Le style Paquebot : très en vogue à Strasbourg

C’est « un style qui s’épanouit dans le décor urbain strasbourgeois », comme le souligne Robert Dulau. Les immeubles paquebot sont souvent des immeubles d’angle et reprennent le vocabulaire architectural du bateau : rampes en métal rappelant les bastingages, corniches, hublots, horizontalité. On trouve beaucoup d’immeubles du style Paquebot dans le quartier suisse.

Un des plus beaux exemples de ce style est la Villa Schranz. Réalisée par Jules-Pierre Haas en 1935, elle se trouve dans le quartier du Rhin Tortu, au 9 rue de Sarcelles. Les terrasses étagées sur deux niveaux rappellent les ponts d’un bateau et les lignes du corps de garde renvoient aux bastingages. La métaphore marine a été poussée à son paroxysme puisque la villa incluait à l’origine un petit port de plaisance privé.

Considérée par le conservateur général du patrimoine Bernard Toulier comme l’un des plus beaux bâtiments de France du XXe siècle, la villa Schranz n’a pas toujours été du goût de ses contemporains. Elle fût un temps surnommée « Narreschiff » (littéralement « La nef des fous », en référence au livre du Strasbourgeois Sébastien Brant. La villa été classée dans l’inventaire des monuments historiques en 1992.

Pourquoi un tel amour pour le style paquebot? « L’intérêt spécifique pour l’architecture paquebot est peut-être lié, à Strasbourg, aux grands travaux du Rhin et à la création du port autonome en 1924, dont le trafic ne cesse d’augmenter dans l’entre-deux-guerres », avance la chercheuse Amandine Clodi dans son article « L’architecture paquebot à Strasbourg, une traversée au cœur de la modernité des années 1930″, paru en 2023. Outre des immeubles de rapport et des villas, on construit également dans ces années-là des bâtiments industriels et administratifs.

Gratte-ciel et façade accordéon

Dans les années 20-30, on reconstruit la ville. Après-guerre, il faut reloger la population. Des immeubles de rapport et des villas sont édifiés. On reconstruit également les infrastructures : écoles, églises, bâtiments publics et industriels. Dans ces dernières catégories, deux bâtiments Art déco interpellent particulièrement à Strasbourg: l’immeuble du gaz, 14, place des Halles et la tour Seegmüller, située au 11 presqu’île André-Malraux. L’immeuble du gaz a été réalisé par Gustave Oberthür en 1933. L’édifice est en béton. Sur sa façade principale, trois bow-windows plissés viennent rompre les lignes horizontales des façades latérales. Cette façade dite en accordéon est inédite à Strasbourg.

En 1928, un incendie détruisit les équipements portuaires de la ville. L’armateur Seegmüller confia alors la construction de nouveaux bâtiments à Gustave Umbdenstock. Il érige la tour Seegmüller en 1934. Il s’agit à l’origine d’un silo à céréales de 55 mètres de hauteur, réalisé en briques et béton. Au neuvième étage, un décrochement de niveau confère au bâtiment toute sa singularité. Cette technique n’est pas sans rappeler celle que l’on observe sur certains « buildings » américains. La Tour Seegmüller est d’ailleurs le tout premier gratte-ciel de Strasbourg. Depuis sa rénovation, la tour abrite la Maison universitaire Internationale.

L’Art déco à Strasbourg revête donc bien des aspects. Les bâtiments sont tantôt très verticaux, avec des bow-windows, tantôt avec des façades à gradin, tantôt dans un style plus classique avec forces sculptures, tantôt avec une prédominance de lignes horizontales lorsque les architectes s’inspirent du monde nautique. Peut-on en déduire que cette diversité de styles est une spécificité strasbourgeoise et qu’il existe un Art déco Strasbourgeois ? « Typiquement strasbourgeois, je dirais non », tranche Christophe Didier tout en ajoutant : « comme il n’y a pas d’Art nouveau strasbourgeois ».

Chargement des commentaires…