Après deux ans d’annulation et un début de saison encore en pointillés en raison du Covid, le Festival Extradanse 2022 est le premier temps fort de Pole-Sud, Centre de Développement Chorégraphique National, à pouvoir se maintenir dans toute l’étendue de sa programmation. L’occasion pour les spectateurs de se plonger pendant plus de trois semaines dans une danse contemporaine et politique. Elle s’empare, plus que jamais, des enjeux de son époque.

Cette année, le festival est rythmé par huit propositions réalisées par des artistes français, lituaniens, brésiliens, suisses ou encore portugais. Seuls en scène ou à dix, ils se produiront sur les scènes de Pole-Sud, du théâtre d’Hautepierre et du Point d’eau d’Ostwald.

Le corps face à la violence du progrès

Le corps est le reflet du mode de vie de chaque individu. Un geste peut signifier une classe sociale, une rigidité dans la posture peut découler d’une position ou d’une action répétées. Qu’on le veuille ou non, il est difficile au corps de mentir.

Dans son solo intitulé Workpiece, Anna-Marija Adomaityte se saisit de cette observation pour amener le spectateur à s’interroger sur les conditions physiques et sociales de la productivité. Nourrie par sa propre expérience de travailleuse dans un fast-food, l’artiste suisse renvoie face-à-face l’acte créatif de la danse et l’aliénation du travail répété.

Marco Da Silva Ferreira & Jorge Jacome questionne une autre innovation : celle de la technologie et du numérique. Soigneux mélange entre la danse et la projection d’images, la production de ces deux artistes portugais s’intitule Siri, à l’image de la petite intelligence artificielle cachée dans nos IPhones. Elle propose au spectateur de se projeter pendant une heure dans un monde post-humain pour interroger notre rapport au réel.

Quand les mots ne suffisent plus, l’expression de l’oppression par la danse

De son côté, Volmir Cordeiro s’attarde sur les « corps exposés », dans son coloré Trottoir. Le chorégraphe d’origine brésilienne met en scène six interprètes masqués qui s’incarnent dans une diversité de matière. Des corps qui contrôlent (policier, militaire…) à ceux qui travaillaient en passant par celui du SDF ou du bourgeois, tous finissent par passer par la rue et participer ainsi au collectif.

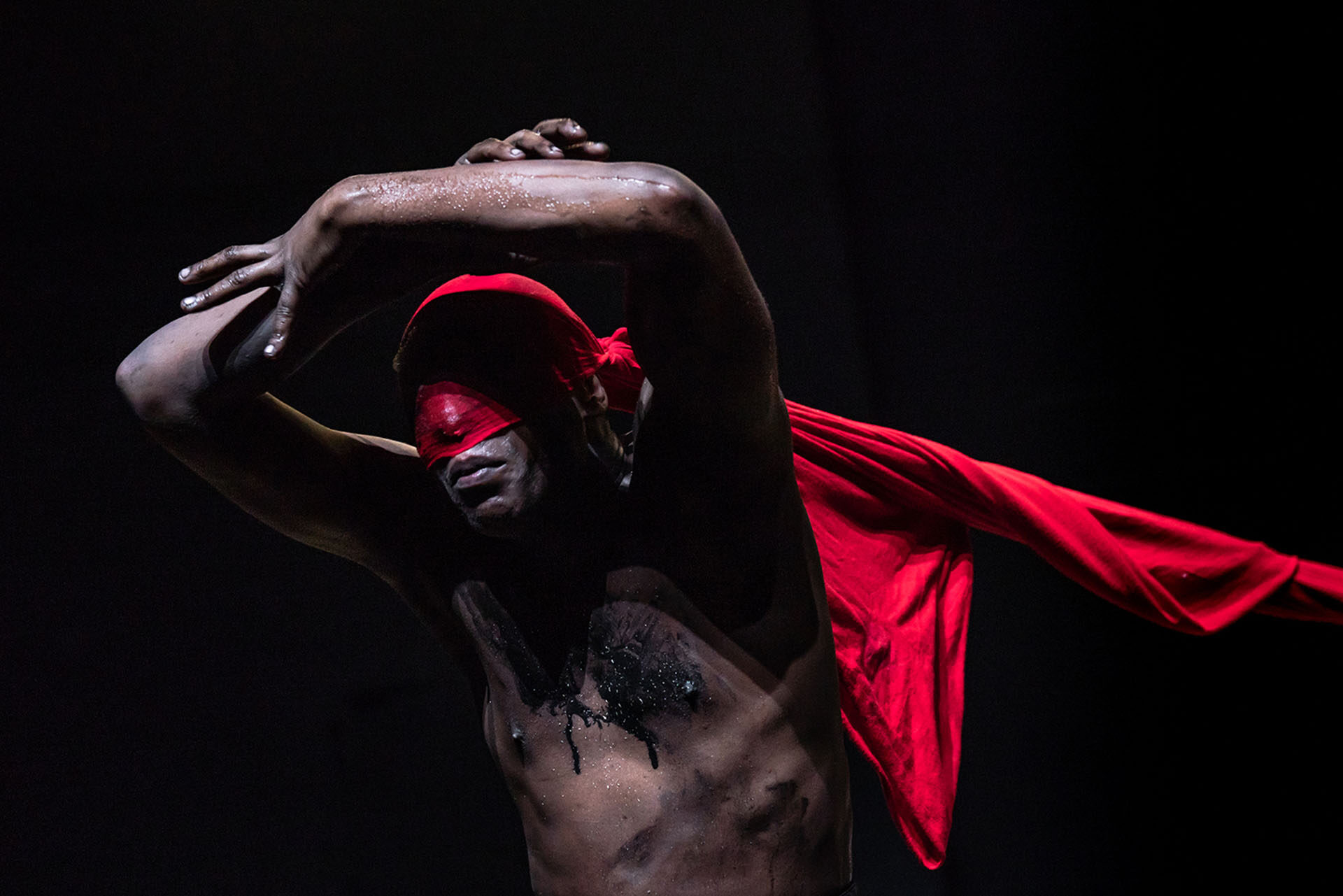

La chorégraphe Lia Rodrigues assume également pleinement la dimension politique de son art. Venue avec sa troupe de la favela de Maré, au Brésil, elle prouve que la violence ne peut étouffer la création. Née dans ce dangereux quotidien, son spectacle Fùria offre une place centrale aux exclus de la société, qu’ils soient Noirs, pauvres ou transgenres. D’abord timidement puis pleinement, ils sont invités à s’incarner entièrement dans leur corps, libérés de toute injonction à se cacher.

Une danse contemporaine et politique

Pendant toute la durée du festival, des bords de scène permettront à certains artistes d’échanger avec le public. Une « Rencontre double voix » est également proposée le 13 mai pour mettre en perspective et confronter deux artistes de la nouvelle génération : Anna-Marija Adomaityte et Sarah Cerneaux.

L’édition 2022 d’Extradanse qui se révèle complète et diversifiée. Que ce soit pour montrer, comparer, proposer ou dénoncer, la programmation propose un usage de la danse qui fait du bien.

Chargement des commentaires…