Les arbres du Grand-Est se parent de couleurs d’automne. Seulement, en cet été 2019, ce phénomène n’a rien à voir avec un changement de saison. Les forêts meurent de soif. Selon Rodolphe Pierrat, adjoint au directeur territorial Grand Est de l’Office National des Forêts (ONF), « 50 à 60% de la surface des forêts du Grand Est est impactée, dont 20 à 30% durablement ».

Les arbres en “stress hydrique”

Météo France indique qu’en 2018, la pluviométrie a été « déficitaire de 10 à 20% le long des frontières du Nord et du Nord-Est, et jusqu’à 25 à 30 % en Alsace, Lorraine et Franche-Comté qui ont connu une sécheresse record au cours de l’automne ».

Schématiquement, pour assurer son activité métabolique, l’arbre associe du dioxyde de carbone (CO2) à de l’eau pompée directement dans le sol avec ses racines. Pour gérer la chaleur, l’arbre fait comme nous : il transpire. Il absorbe de l’eau qu’il rejette dans l’atmosphère pour diminuer la température autour de lui. Mais si le sol vient à manquer d’eau, il va dans un premier temps cesser ses échanges avec l’atmosphère, explique Rodolphe Pierrat :

« Cet arrêt de la transpiration va poser problème s’il dure trop. Si on cumule sécheresse et canicule pendant trop longtemps, non seulement l’arbre ne pourra plus transpirer mais en plus il ne pourra plus évacuer la chaleur. Les feuilles vont d’abord bronzer et finir par brûler : elles vont complètement dessécher. »

Ce phénomène est appelé « stress hydrique ». Dans cet état, les arbres ne peuvent plus compenser le manque d’eau. Des ruptures vont se créer. « On appelle ça des embolies », précise Rodolphe Pierrat. Conséquence : des feuilles voire des branches de l’arbre vont sécher. En fonction des essences – selon si elles sont plus ou moins résistantes – cela peut entraîner la mort des spécimens les plus faibles, faute de pouvoir gérer l’excès de chaleur, l’absence d’eau et de pouvoir assurer son métabolisme primaire.

L’état des forêts du Grand-est est la conséquence directe du manque de pluie et de l’intense chaleur de l’année 2018. Des conditions qui se répètent en 2019 avec une canicule dès juin, « du jamais vu » aussi tôt dans l’année selon Rodolphe Pierrat. « On peut imaginer que des arbres qui ont déjà été frappés mais qui ont survécu en 2018, vont mourir cette année ». Pour l’ONF, le phénomène est encore plus marqué qu’en 2003. Si l’indice de canicule était fort, avec une sécheresse marquée, les années précédentes n’étaient pas « défavorables ». Le contexte actuel est différent :

« L’année 2018, sur les 60 dernières années, c’est celle qui combine le nombre de jours cumulés de sécheresse le plus important et l’intensité de chaleur la plus importante. Et à cela s’ajoutent les années 2015 et 2016 qui n’étaient pas favorables non plus. On est sur une succession d’années sèches. »

D’autres parasites pullulent

Le manque d’eau additionné à la chaleur entraine également la prolifération d’un champignon, qui menace particulièrement les pins :

« Le développement du sphaeropsis sapinea n’est pas lié à l’humidité, il prospère après une période de canicule. Ce champignon provoque le rougissement des aiguilles. D’habitude c’est sur une partie du feuillage et l’arbre s’en remet mais là, c’est la totalité du pied qui rougit ce qui va provoquer la mort de l’arbre. »

Un autre parasite, le scolyte, se complaît dans ce climat. Cet insecte s’attaque notamment aux épicéas. Il creuse des galeries sous l’écorce des conifères, empêchant la sève de circuler et pouvant entrainer la mort de l’arbre.

D’ordinaire, les dégâts sont disséminés et les capacités de défense de l’arbre suffisent à combattre les scolytes. Mais si ces coléoptères sont particulièrement virulent, c’est parce que les arbres sont affaiblis et ne peuvent plus rivaliser face à leur nombre :

« Avec la sécheresse et l’affaiblissement des arbres, la population de scolyte va se développer jusqu’à un seuil épidémique. Elle va arriver à un tel niveau qu’elle va devenir capable d’attaquer des arbres sains. C’est ce qui s’est passé en 2018. On a eu trois générations des scolytes en même temps, ce qu’on avait jamais rencontré auparavant. »

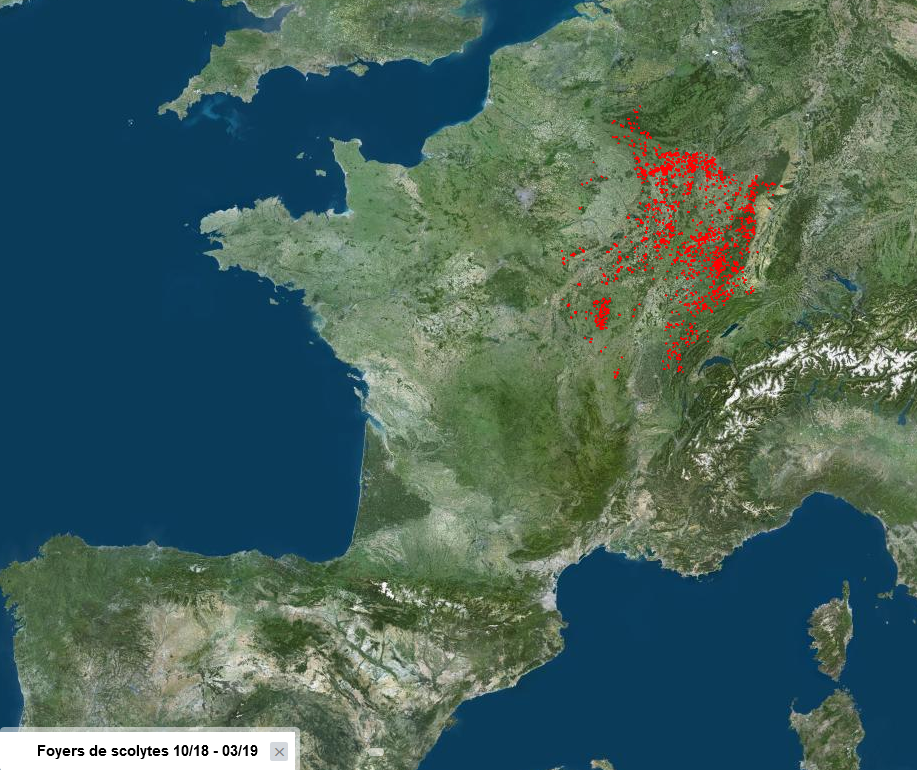

L’ONF estime à 400 000 m3 le volume d’épicéas attaqués en 2018 dans le Grand Est. Fin avril 2019, le taux d’épicéas « scolytés » en France était estimé à 50%, contre un taux habituel de 15%.

L’épidémie de scolytes a gagné le quart Nord-Est des forêts françaises, ce qui inquiète particulièrement les producteurs du bois et leur filière. Les arbres scolytés sont abattus pour éviter la prolifération, mais le bois malade a moins de valeur et reste difficile à revendre sur un marché déjà saturé.

Une sélection naturelle accélérée

Rodolphe Pierrat désigne un phénomène « silencieux » par rapport à la tempête de 1999 où « d’un seul coup, 140 millions de m3 étaient tombés au niveau européen ». Or, la crise actuelle est comparable puisqu’en Europe, c’est 120 millions de m3 de bois vont devoir être abattus prématurément pour des raisons sanitaires. « C’est plus progressif mais on estime qu’on est quasiment au même niveau de dégâts », alerte-t-il.

« On se retrouve avec des surfaces en coupe rase ou avec des grosses éclaircies en forêt donc on aura besoin de reconstituer la forêt, permettre son renouvellement. »

Conséquence, l’ONF sélectionne les arbres ni malades, ni desséchés pour qu’ils se reproduisent grâce à leurs graines. Mais cela pourrait ne pas suffire :

« L’adaptation des forêts au changement climatique est une problématique. D’une part, on doit avoir conscience que les températures ont augmenté et vont encore continuer à augmenter. On est au-delà des scénarios les plus pessimistes. Pour autant, la forêt a des capacités d’adaptation. Les essences d’arbres en plaine d’Alsace ne sont pas les mêmes qu’en haut du massif des Vosges. Mais la question est : est-ce que cette capacité d’adaptation est aussi rapide que l’évolution des conditions climatiques ? »

L’ONF compte accélérer cette adaptation. Elle projette d’introduire de nouvelles essences provenant des forêts de l’Aude, de Corse, du versant espagnol des Pyrénées, voire des espèces venues de Turquie comme le sapin Bornmuller, plus adapté à la sécheresse que le sapin des Vosges. « C’est ce qu’on appelle la migration assistée : introduire de nouvelles provenances pour accélérer ce qui se ferait naturellement mais sur un pas de temps beaucoup plus long », explique Rodolphe Pierrat.

Mais l’inquiétude à long terme demeure, car un arbre planté aujourd’hui sera récolté au mieux dans 25 ans pour des peupliers, 50 ans pour certains sapins, et jusqu’à 200 ans pour un chêne Sessile. « Mais qui sait quelles seront les températures dans 200 ans ? », interroge le spécialiste.

Chargement des commentaires…