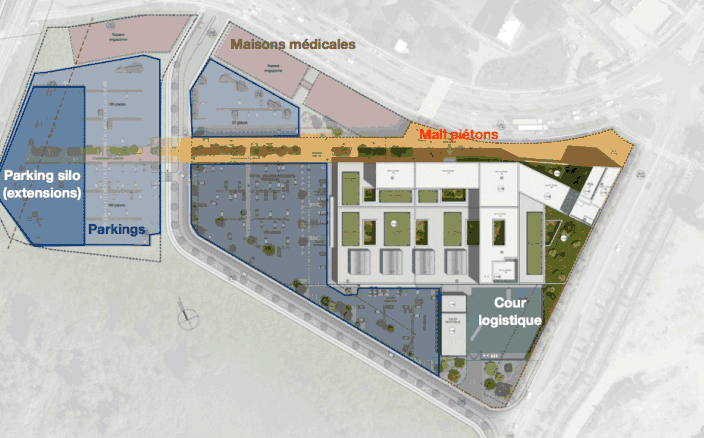

Le projet Tamaris auquel la communauté urbaine de Strasbourg a donné son feu vert en juillet prévoit la mise à disposition avantageuse du terrain de l’ancien foirail à un regroupement de trois cliniques dites non lucratives, doit nous interroger. Si le regroupement de cliniques privées participant au service public hospitalier est à regarder avec un a priori positif, cela ne doit pas exempter la puissance publique de poser des questions, fixer des règles et jouer son rôle de régulation dans l’aménagement sanitaire du territoire, mais aussi dans l’accès aux soins.

Le projet Tamaris auquel la communauté urbaine de Strasbourg a donné son feu vert en juillet prévoit la mise à disposition avantageuse du terrain de l’ancien foirail à un regroupement de trois cliniques dites non lucratives, doit nous interroger. Si le regroupement de cliniques privées participant au service public hospitalier est à regarder avec un a priori positif, cela ne doit pas exempter la puissance publique de poser des questions, fixer des règles et jouer son rôle de régulation dans l’aménagement sanitaire du territoire, mais aussi dans l’accès aux soins.

Les deniers publics doivent être réservés au public

Le premier questionnement que les collectivités doivent se poser dans ce cas d’école est de savoir si la puissance publique doit aider des cliniques privées. Sans être dogmatique, on peut penser qu’à l’heure où le déficit budgétaire des hôpitaux publics atteint des sommets et n’épargne aucun grand établissement de santé, les deniers publics doivent être réservé au public.

Après cette assertion, essayons de comprendre l’origine des déficits budgétaires. S’il n’existe pas de réponse unique, dans ce domaine comme dans d’autres, nous prenons le parti de désigner le passage à la tarification à l’activité comme un coup décisif porté par les néolibéraux au système de santé public en France. Avant les années 2000 et les coups portés par les ministres de droite (Douste-Blazy, Bachelot et consorts), l’hôpital public était financé sur le même mode que les collectivités, avec une dotation globale de fonctionnement abondée selon les besoins en fin d’exercice. Ce modèle permettait d’avoir un équilibre budgétaire a priori des établissements publics. Il considérait également les hôpitaux publics comme des services publics d’où l’on évacuait les notions de rentabilité. En effet, en quoi prendre soin de nos concitoyens doit être ou devenir rentable ? Au nom de quoi, sinon une conception marchande globale du monde contemporain, ne devraient persister que les structures rentables ?

Le paiement à l’acte ou la concurrence entre public et privé

Ce regard qui a infecté depuis plus de trente ans les élites françaises a d’abord fait son entrée à l’hôpital par l’importation des modes de gestion emprunté au monde de l’entreprise. Compression des coûts, économies à tout va, avec un seul horizon une gestion excédentaire qui rendrait l’hôpital public compétitif sur le grand marché de la santé que certains veulent voir naître en France et en Europe. Après avoir fragilisé un hôpital public qui comme l’ensemble des services publics était désigné comme défaillant, alors qu’une majorité de français lui faisait confiance, les néolibéraux (dont les connexions avec les lobbys pharmaceutiques et affairistes se sont fait jour par la suite) ont pesé de tout leur poids pour importer le mode de financement des cliniques privées, avec la tarification à l’activité (paiement à l’acte) à l’hôpital public. L’application de la T2A préparait la concurrence entre le public et le privé d’une manière inédite.

Spécialisation dans le patient le plus rentable

Les cliniques privées, y compris un certain nombre de celles dites « non lucratives » [le groupe Adassa-Diaconnesses-Sainte-Odile en est un, ndlr], s’étaient depuis longtemps spécialisées dans les actes rémunérateurs à haute technicité et à faible coût. L’exemple de la chirurgie ambulatoire est éloquent. Dans le système de la tarification à l’activité, la rentabilité augmente avec la technicité du geste mais surtout en abaissant l’élément le plus structurant du coût, la durée du séjour à l’hôpital.

Ainsi, alors que l’hôpital public se devait et se doit d’accueillir tout le monde, certaines cliniques privées se sont spécialisées dans le patient le plus rentable, en instaurant un système de santé à deux vitesses. Dans cette course, nul besoin d’être expert pour voir que la prise en charge d’une personne âgée ou fragile ou socialement isolée ne peut pas être rentable selon les critères du monde l’entreprise. Les décideurs politiques de l’époque étaient soit aveugles, soit aveuglés par une idéologie de marchandisation à tout va.

Rentabilité, horizon indépassable de toute parole publique

Depuis lors la grande majorité des hôpitaux publics se trouve en situation de déficit budgétaire structurel, déficit fabriqué sur mesure pour servir le privé. Quelles furent les mesures immédiatement évoquées par les mêmes décideurs : compression des coûts, de personnels, restructuration… La même rengaine que nous connaissons depuis 30 ans et qui mine notre société. La boucle était bouclée et la défaillance du public désignée à nouveau par les mêmes experts qui l’avaient fabriquée au service d’une conception marchande de la vie en société et de la vie tout court.

L’exemple de la fermeture de l’hôtel-Dieu à Paris par la direction de l’AP-HP et de la mobilisation sociale et civile est symptomatique de cette situation. A partir du moment où la réduction du déficit budgétaire devient l’horizon indépassable de toute parole politique, technique, managériale et médiatique, alors la raison et le bon sens disparaissent. Fermer un service d’urgence public en plein milieu de Paris ne pose de problème à personne. Parfois, l’enfermement idéologique et l’aveuglement de certains décideurs de gauche y contribuent, comme Jean-Marie Le Guen, député socialiste de Paris, expert auto-désigné des questions de santé (après son compagnon Claude Evin, qui finit chez Sarkozy).

Or la mise en concurrence de notre système de santé, dans un match à mort dont les règles ont été taillées sur mesure pour le privé, est dévastatrice en termes d’accès aux soins. Ajoutée à la désertification médicale, à la pratique détestable de dépassements d’honoraire, elle fait le terreau d’un système organisé d’inégalité d’accès aux soins. C’est dans ce cadre conceptuel qu’il nous faut inscrire le débat sur l’installation des trois cliniques privés sur un terrain cédé avantageusement par la communauté urbaine de Strasbourg, et dont la construction bénéficiera d’autres aides publiques de la part de l’Etat.

Le privé ne joue pas le jeu des « urgences »

Est-ce bien le moment d’aider à la création d’un pôle privé de santé ? A cette question beaucoup d’experts répondront que s’agissant de cliniques à but non lucratif, il n’y a pas problème. L’épisode récent de la mobilisation des personnels des urgences des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg a montré le contraire. En effet, et en se cantonnant à la prise en charge des urgences, nous observons, les chiffres de l’ARS à l’appui, que les services d’urgences privés ne prennent en charge les mêmes patients que l’hôpital public. Si leur participation au service public hospitalier et l’agrément « urgences » les oblige à n’opérer aucune sélection, l’évidence montre que la plupart des personnes âgées, fragiles, socialement isolées sont prises en charge à l’hôpital public, mais même au-delà, l’immense majorité des pathologies lourdes sont prise en charge par l’hôpital public (taux d’hospitalisation de près de 75% des personnes âgées dans le public contre 3% dans un des services d’urgences privé).

Il est de bon sens d’en tirer la conclusion suivante : alors que les missions définies par la loi sont les mêmes, que les modes de financement sont les mêmes, certains ne jouent pas le jeu de l’accès de tous à des soins de qualité. Remarquons que lors du mouvement des urgences à Strasbourg en février-mars 2013, le plus grand défenseur des urgences privés fut le directeur de l’ARS, préfet sanitaire et en charge de garantir l’égalité d’accès aux soins… Allez comprendre !

Quelle valorisation immobilière des cliniques au centre-ville ?

Pour toutes les raisons évoquées plus haut, il aurait été préférable de conditionner la mise à disposition du terrain à des obligations de garantir l’accès aux soins notamment pour les quartiers périphériques de Strasbourg, notamment le plus pauvre de tous, le port du Rhin. Enfin, il appartient à chacun de s’interroger sur les valorisations immobilières que les trois cliniques tireront de la cession des ensembles immobiliers, tous biens situés au cœur de la ville.

Cet exemple comme tant d’autres, montre que la santé est aujourd’hui un objet de convoitise et que sa marchandisation poursuit d’autres objectifs que l’accès aux soins. Aussi, les collectivités et les élus qui les gèrent doivent la se poser question de l’accès aux soins et ses déterminants dans le débat public et il appartiendra aux citoyens de s’en emparer vigoureusement. La démocratie n’est jamais plus vivante que le lorsque l’humain l’emporte sur le marchand et le politique sur l’économique. L’accès de toutes et tous à des soins de qualité et la constitution d’un continuum de soins n’est pas une question technique. C’est un même un enjeu politique et citoyen de premier ordre.

Syamak AGHA BABAEI

Médecin urgentiste aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

Membre de l’Association des médecins urgentistes de France (AMUF)

Conseiller municipal PS de Strasbourg

Aller plus loin

Sur Rue89 Strasbourg : le projet Tamaris regroupera 3 cliniques aux Deux-Rives fin 2016

Sur Rue89 Strasbourg : résidence du jardin des deux-Rives, le Rhin se vend bien

Sur Rue89 Strasbourg : le personnel des urgences de l’hôpital appelle à l’aide

Chargement des commentaires…