L’exposition SurréAlice souligne l’importance des écrits de Lewis Carroll dans le mouvement surréaliste, qui s’étend des années 1919 aux environs de 1960. Particulièrement, celui d’Alice au Pays des Merveilles et sa suite, De l’autre côté du miroir.

Plus de 100 œuvres surréalistes sont présentées au Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg (MAMCS) dans une impressionnante scénographie inspirée de l’univers de l’écrivain. Anthologies, peintures, photographies, estampes, sculptures,… Toutes dévoilent leur proximité ou leur inspiration directe tirée des romans de Lewis Carroll. L’exposition offre un panel d’artistes du XIXe jusqu’au XXIe siècle tels que Marcel Duchamp, René Magritte, Dorothea Tanning ou encore Enrico Baj.

Les écrits surréalistes

L’entrée de l’exposition se fait par la gueule monumentale du chat de Cheshire, réalisée par l’artiste Monster Chetwynd. Majoritairement faite de cartons, et d’autres matériaux, l’immense sculpture plonge directement les visiteurs dans le Pays des merveilles.

En traversant la bouche du chat, la première salle se découvre sur un échiquier géant. Cette mise en scène et en espace reflète l’influence majeure de Lewis Carroll dans le mouvement littéraire et artistique du surréalisme, un art révolutionnaire, libéré de l’esthétisme et de la morale. Il repousse toute valeur établie et aspire à explorer l’inconscient et la psyché. Ainsi les ouvrages majeurs de Carroll présentés dans cette salle, dont Alice aux Pays des merveilles, ses traductions et illustrations, constituent des sources d’inspiration pour les artistes du mouvement.

Une inspiration par la nature

Très vite, nous rencontrons sur notre chemin des êtres issus du Pays des merveilles. Lapin, chat, ou encore flamant rose, des pièces provenant du Musée zoologique de Strasbourg rappellent la place qu’occupe la nature tant chez les artistes que chez Lewis Carroll.

Mais cette nature ne garde jamais sa forme originelle, elle est souvent transformée, voire métamorphosée. On pourrait même parler d’hybridation ou d’anthropomorphisme, car au Pays des merveilles, un chat parle en énigme, un lapin porte des vêtements, une chenille fume, et les fleurs ont des visages.

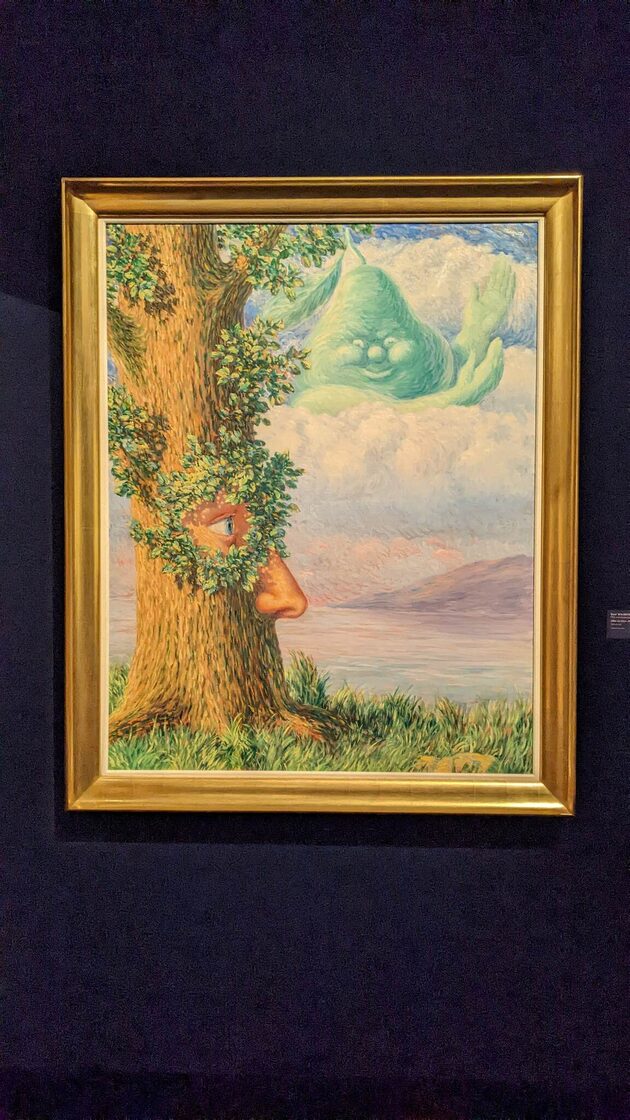

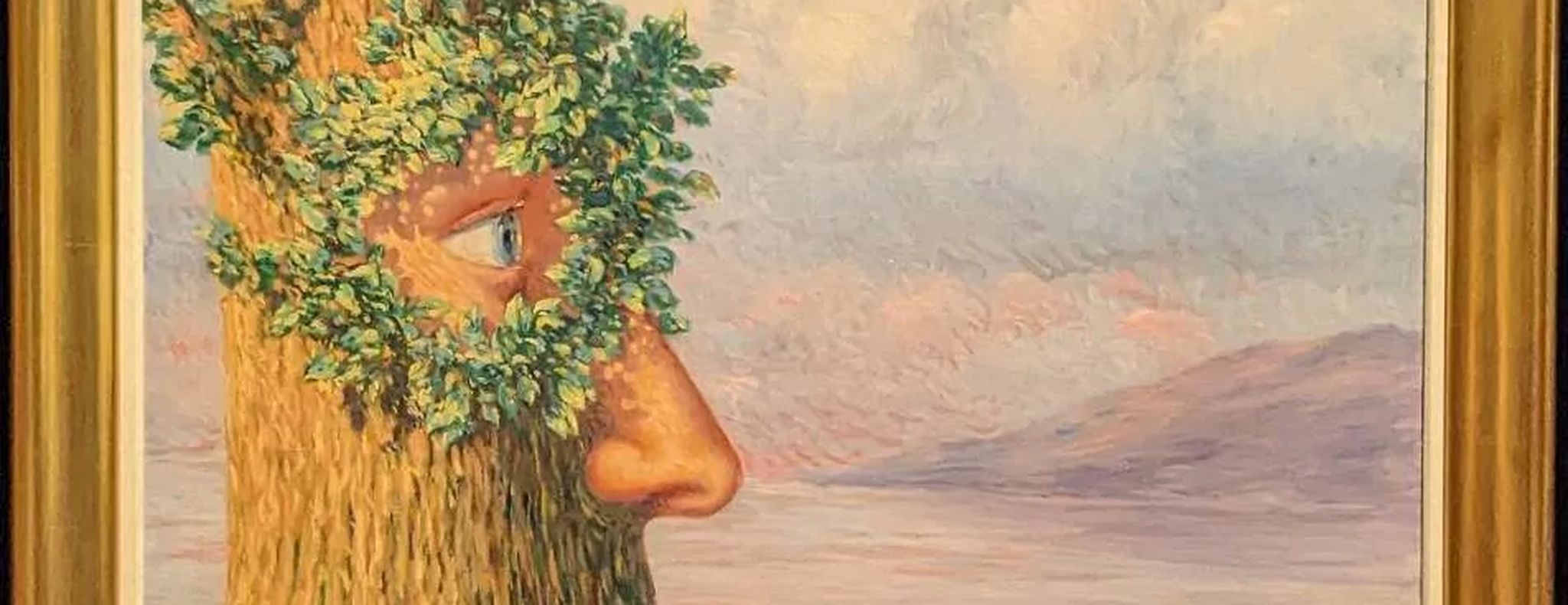

La toile Alice au Pays des merveilles de René Magritte illustre cet anthropomorphisme. Elle représente un arbre feuillu au profil humain, et dans le ciel une poire aux traits humains apparaît parmi les nuages.

(Photo Nadia Soydinc)

Le corps et ses transformations

Plus loin, dans une extravagante pièce immaculée d’un rouge sang, des œuvres d’artistes majeures du surréalisme sont exposées. Leonora Carrington, Dorothea Tanning ou encore Claude Cahun mettent en scène la problématique d’un corps peinant à s’intégrer, à trouver sa place.

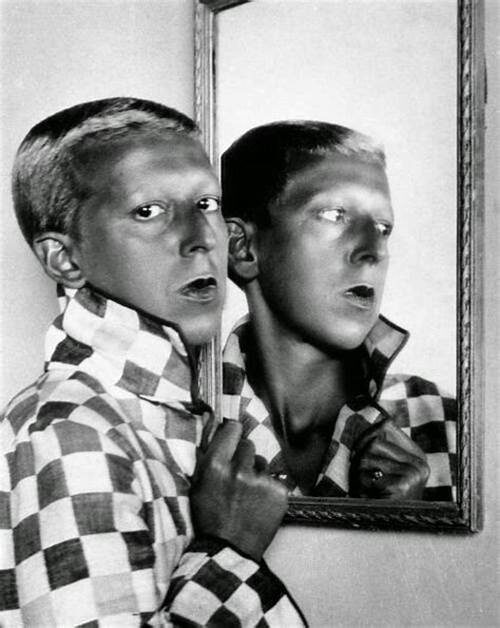

La transformation des corps est un thème majeur du roman également présent dans les œuvres de l’exposition. Dans sa photographie réalisée en 1928 qui s’apparente à un autoportrait, Claude Cahun est face à un miroir, mais ne regarde pas son reflet, elle ne s’admire pas. Elle fixe l’objectif, tenant son col de chemise bien droit. Son apparence androgyne perturbe le regardeur qui pense observer le portrait d’un homme et son reflet.

En ayant le crâne et les sourcils rasés, Claude Cahun – de son vrai nom Lucy Show – trompe sur son identité, sur son genre, voire sur sa sexualité… en 1928.

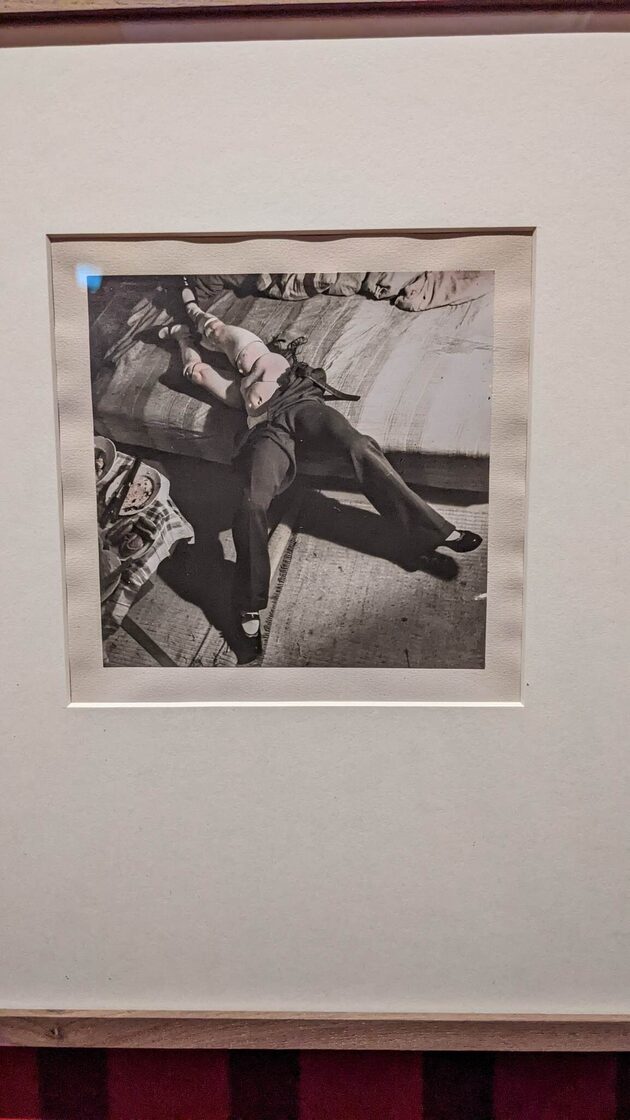

Quant à la série de photographies argentiques Les Jeux de la Poupée, par Hans Bellmer, le corps y est représenté par une étrange poupée. Grâce à un système de jointure à boule, la poupée se transforme à l’infini. Son corps est déstructuré puis restructuré. Sur une première photographie, son torse est remplacé par une autre paire de jambes. Sur d’autres, on lui retire tantôt une jambe, tantôt la tête. Son corps est ficelé, modulé dans des postures parfois provocatrices, et même dénudé.

En jouant avec ce corps, Bellmer dépeint le jeu du désir, celui de la manipulation du corps à sa guise. Finalement, il donne vie à de nouvelles formes corporelles qui dépassent de loin la réalité.

Durant son aventure dans le Pays des merveilles, le corps de la jeune Alice ne cesse de subir des transformations. Passant d’une taille minuscule à gigantesque, Alice peine à s’adapter à son environnement.

Les œuvres présentes dans cette salle agissent comme une piqûre de rappel démontrant que le Pays des merveilles accueille autant le rêve que d’autres choses étranges et dérangeantes. Certes, les fleurs sourient et les animaux parlent, mais rappelons que dans l’histoire, une reine machiavélique cherche à attraper Alice pour lui trancher la tête.

De l’autre côté du miroir

Quelques années après Alice au Pays des merveilles, Lewis Carroll publie De l’autre côté du miroir. En traversant le miroir, Alice commence son voyage dans le monde des rêves, mais aussi son évolution de l’enfant à l’adulte, que certains surréalistes exploitent dans leurs œuvres en la rendant méconnaissable.

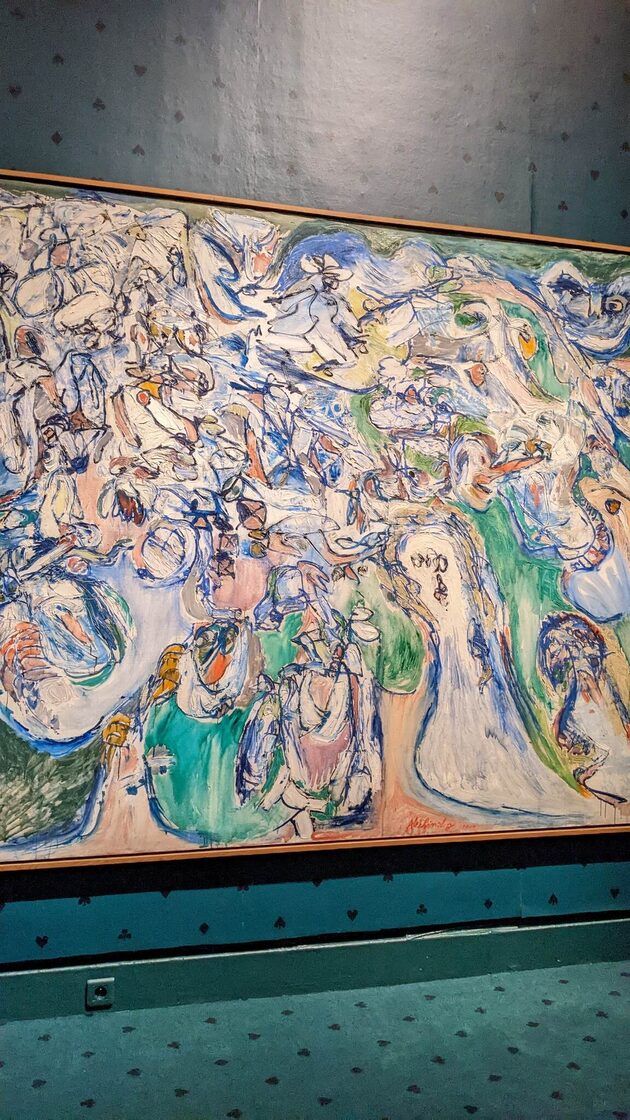

Face à Alice grandit, une œuvre picturale de Pierre Alechinsky, le chaos surgit. Difficile de reconnaître Alice dans ce vaste mélange de formes, de couleurs et de textures. Et même lorsque l’on distingue un visage, on ne peut affirmer ce que l’on voit tant la représentation est poussée aux limites du surréalisme abstrait. L’évolution d’Alice semble ici perturbée par un désordre irrationnel, délirant, et surtout non aboutie.

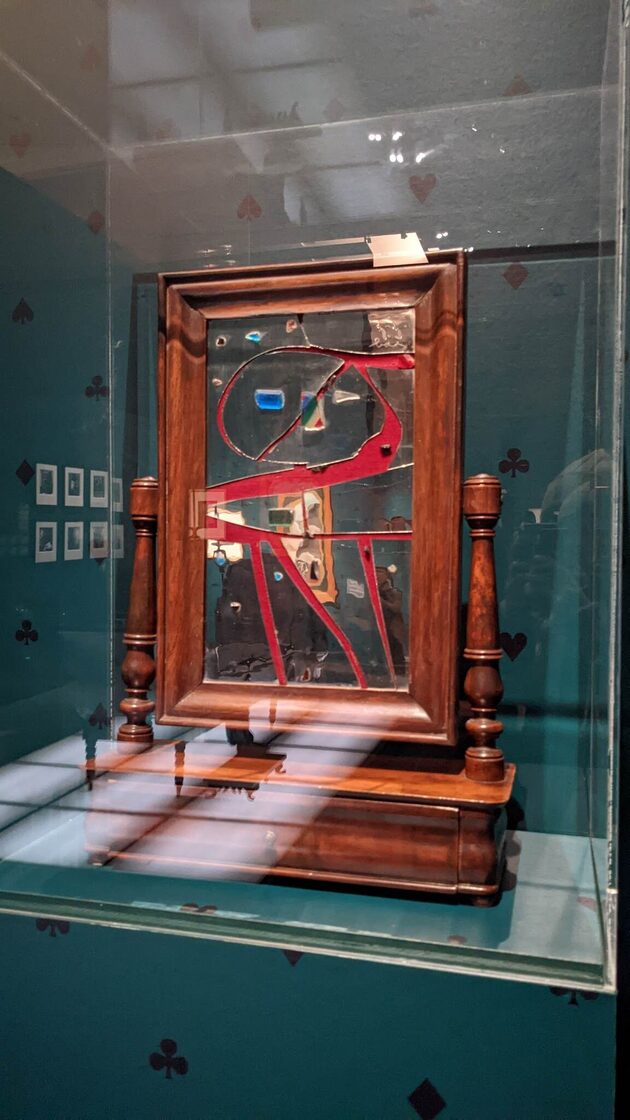

Gorgé de symbolisme, à l’image de la transition entre l’enfance et l’âge adulte, le miroir est aussi un médium artistique. Il est présent tout au long de l’exposition, tant dans les œuvres que sous forme d’éléments scénographiques. Enrico Baj utilise des brisures de miroirs dans son œuvre Specchiera de 1959. Il le recompose de façon à créer une silhouette, agrémentée de pierres pour former un visage. Le fond rouge sur lequel sont collés les morceaux divise ce qui s’y reflète en plusieurs éclats, pour faire figurer la scission de l’intégrité de l’individu.

Irrégulier, fragmenté, c’est dans les reflets perturbés et perturbants de ces miroirs que se découve une nouvelle réalité ainsi qu’une nouvelle version de soi.

Les jeux surréalistes

L’aventure au Pays des merveilles s’achève dans les nuages. La dernière salle du parcours s’érige autour du jeu. Jeux de cartes, jeux de mots et jeux d’échecs, on y trouve tous ceux qui ont inspiré et servi aux surréalistes. Certains se retrouvent même incorporés dans la scénographie, à l’image des symboles de cartes ou d’un échiquier.

Le jeu permettait au groupe de se distraire des maux du monde réel, de remettre en cause ses règles, notamment l’utilisation normée du langage.

Marcel Duchamp utilise dans ses œuvres le « mot-valise », que l’on retrouve dans les histoires de Carroll. Il s’agit d’une fusion de deux mots minimum en un seul, qui a donc plusieurs significations. Il nomme Trébuchet son Ready-made (objet issu du l’industrie que se réapproprie l’artiste pour l’exposer en tant qu’œuvre d’art), un porte manteau en bois posé au sol, menaçant de faire trébucher quelqu’un. Mais son Trébuchet fait aussi référence à une stratégie aux échecs, visant à sacrifier un pion pour distraire l’adversaire de la véritable stratégie.

Le jeu d’échecs est par ailleurs la base du récit De l’autre côté du miroir, dont l’intrigue se déroule selon l’avancée d’une partie d’échec. Marcel Duchamp, Frédéric Delanglade ou encore Man Ray, l’influence carrollienne sur les artistes et leurs œuvres continue à se percevoir.

L’exposition SurréAlice s’ancre dans l’actualité en faisant échos à des problématiques actuelles concernant les normes, l’identité, le genre, ou la place de l’individu dans la société. En étant composée pour moitié d’artistes femmes, elle offrirait – presque – une nouvelle perspective au mouvement surréaliste. Presque, car paradoxalement, la dernière chose que l’on voit en sortant de l’exposition est une imposante série de portraits, figurant uniquement les hommes du mouvement. Une conclusion controversée.

Chargement des commentaires…