C’est dans leur propre petite entreprise du centre-ville de Strasbourg, que Cécile et Sophie (les prénoms ont été changés) ont accepté de nous rencontrer. Elles y prennent le temps de raconter leur procédure de Procréation Médicalement Assistée (PMA) qui les occupe depuis un an et demi. En couple depuis 5 ans, elles se sont mariées « par militantisme ». Aujourd’hui, à 37 et 34 ans, elles ont envie de fonder une famille.

Il a alors fallu se décider sur la manière de fonder cette famille, et là-dessus, elles ont « beaucoup changé d’avis ». Sophie, qui ne portera pas l’enfant, raconte :

« On a pensé à choisir un donneur dans notre entourage, un ami, mais on a rapidement exclu cette option. Je ne savais pas comment j’allais réagir, je me demandais quelle serait ma place et celle de notre couple dans tout ça. On a donc choisi le donneur anonyme. »

Des forums informels à la clinique belge

Au début, elles préfèrent se débrouiller par elles-mêmes pour trouver un donneur et faire l’insémination : elles découvrent les forums où des hommes proposent de donner leur sperme sans passer par une banque ou un processus médicalisé. Elles passent le cap et choisissent un donneur, mais la tentative sera infructueuse :

« Les recherches étaient un peu glauques, on avait l’impression d’être un drogué qui va chercher son héroïne dans les bas-fonds du darkweb. On s’est bien entendu avec le donneur, mais on a fait trois essais et ça n’a pas marché. »

Test pour « permis d’avoir un enfant »

Elles se rendent compte qu’il faut être « beaucoup plus au fait de son corps, notamment de son cycle » pour mettre toutes les chances de leur côté, c’est-à-dire connaître le moment exact de l’ovulation, vérifier que tout fonctionne bien, suivre le processus avec des examens…

Elles se disent qu’il serait bon de médicaliser la procédure. « Tant qu’à perdre du temps, autant avoir un suivi », estime Sophie. Elles se tournent alors vers une clinique à Bruxelles, à 5 heures de route de Strasbourg, car « les Belges ont 20 ans de recul et se foutent même de nous, les Français ». C’est là que commence l’odyssée médicale, raconte Cécile :

« Ça commence par un entretien psychologique d’une heure et demi, pour voir quelle relation on entretiendra avec l’enfant, pour obtenir une sorte de « permis d’avoir un enfant ». Et puis il y a le dépistage IST (infections sexuellement transmissibles) et des tests pour s’assurer qu’on est apte à procréer. »

Ensuite, il est possible de faire un essai d’insémination chaque mois. Sauf qu’il n’y a pas que l’insémination, il y a aussi le contrôle et le suivi autour, décrit Cécile, un peu fatiguée :

« À chaque début de cycle, il faut prévenir la clinique, puis faire une batteries d’examens pendant les 14 premiers jours, des échographies, etc. On peut faire tout cela à Strasbourg. Il y a trois contrôles avant le jour de l’ovulation, et quand tous les marqueurs sont bons, il faut filer à la clinique. »

« Toute ta vie tourne autour de ça »

Dans cette période, il vaut mieux être flexible en termes d’organisation de son temps, car il ne faudrait pas rater le moment idoine :

« En général, la clinique appelle pour dire « Demain à 10h, il faut être là ». Alors on saute dans la voiture le jour-même, on trace à Bruxelles, on y passe la nuit, on fait l’insémination, on rentre. Et on est crevées. »

Cécile et Sophie ont la chance d’avoir leur propre entreprise. Elles peuvent se permettre ces voyages impromptus. Elles ont tout de même été surprises par le niveau d’engagement, comme le précise Cécile :

« C’est très lourd logistiquement et psychologiquement. Toute ta vie tourne autour de ça : il y a les rendez-vous médicaux, il y a nos rendez-vous professionnels qu’on aménage en fonction de la potentielle ovulation… Au début on était « au taquet », on se disait que ça allait marcher du premier coup. Pour l’instant, on est à 3 essais et 3 échecs. Alors on essaye de ne pas trop anticiper, de ne pas trop se projeter, parce que cela peut mettre très longtemps : la moyenne est à 7 ou 8 essais. »

À chaque tentative, elles essayent de s’encourager et de garder le moral. Elles racontent que leur PMA, c’est aussi une aventure de plus dans leur relation :

« On profite des road trips. Ce sont des moments où, pendant 5 heures, on est en tête-à-tête, c’est cool. On va toujours dans le même hôtel, on teste tous les restaurants de Bruxelles… On est juste super heureuses d’être ensemble, on se dit que ce qui arrivera, ce sera bien, et c’est ce qui nous sauve. »

Peut-être 20 000€ pour rien

Le couple ne tente pas tous les mois. Cet été, elles ont eu besoin de partir, de souffler. En partant au Canada, elles ont pu « se retrouver hors PMA », oublier les contraintes et la pression. Au début du mois d’octobre, elles voulaient s’y remettre. Au moment même de l’interview, Cécile recevait un message de la clinique (“Encore un”, soupirait-elle), lui enjoignant de renvoyer tout un tas de documents et de résultats de tests.

Le problème, c’est aussi que plus la procédure est longue, plus elle est coûteuse. Chaque essai est un gouffre financier, Cécile énumère :

« On est à 1 000€ de frais incompressibles pour chaque essai : plus de 600€ pour l’insémination, et puis l’hôtel, la route, etc. Ce sera pire si on arrive à l’étape où il faut faire de la stimulation hormonale (après le 8e essai), voire faire une FIV (fécondation in vitro). Là, les coûts sont plus élevés. Si on va jusqu’au bout sans succès, on aura claqué 20 000€ pour rien. »

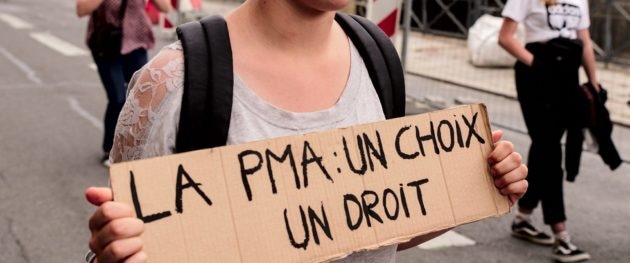

En France, la PMA pour les couples hétérosexuels est remboursée à 100%, jusqu’à six inséminations artificielles et quatre FIV. Sophie et Cécile espèrent que la loi sera rapidement mise en place (adopté par l’Assemblée Nationale, le projet de loi bioéthique sera examiné par le Sénat en janvier, NDLR). La situation actuelle constitue une discrimination à leurs yeux :

« Les couples hétéros peuvent être aidés, mais pas nous, alors qu’on est un couple normal, tout à fait capable d’apporter quelque chose à un enfant. On a cette envie de transmettre. »

« La médecine est là pour défier la nature »

Cécile et Sophie trouvent cela difficile d’en parler autour d’elles, même si leurs amis sont solidaires de leur démarche : « Les gens autour de nous ne comprennent pas tout. » Heureusement, le couple a le soutien des parents. « Ma mère le sait, et elle a hâte d’avoir des petits-enfants, se félicite Cécile, alors qu’au début, elle n’était pas trop pour que je sois avec une fille… »

Ces réticences et ce regard parfois malveillant de la société, elles y sont confrontées avec les discours de haine de la part d’organisations militantes notamment :

« Quand j’entends qu’il serait “contre-nature” qu’on ait des enfants, je me dis que ce n’est pas du tout un argument. La médecine est là pour aller contre, pour défier la nature. Ce sont des possibilités qu’on a aujourd’hui, et j’espère que notre société va évoluer. »

Une vraie question : le don anonyme

Cécile se réjouit que les débats à l’Assemblée se soient rapidement focalisés sur d’autres questions :

« On va sur des choses plus intelligentes, sur la question du donneur anonyme, la filiation, l’accès aux origines… C’est bien que cela soit discuté. »

Le flou du donneur

Pourtant, Sophie et Cécile n’ont pas eu d’autres choix que de faire appel à un donneur anonyme : c’est la procédure belge. Elles ont très peu d’informations sur lui, si ce n’est qu’il sera blanc, comme elles, car c’est le seul paramètre que la clinique « est obligée de respecter ».

Pour le reste, c’est le flou. Une sensation un peu étrange pour le couple, qui a demandé à ce que le patrimoine génétique du donneur corresponde, si possible, à des caractéristiques de Sophie (cheveux et yeux marrons notamment). Une manière de faire une place à la « mère sociale », qui raconte comment elle vit tout le processus :

« Au début, pour moi, il a fallu accepter plusieurs choses : d’abord, qu’on n’aurait jamais un enfant qui serait, biologiquement, à toutes les deux. Ensuite, que l’enfant se crée avec un patrimoine qui n’est pas le mien, dont je ne connais rien. D’un côté, c’est perturbant de ne pas du tout savoir à quoi ressemblera son bébé. Et d’un autre côté, ne rien connaître du donneur permet de voir dans mon enfant quelque chose de moi. »

Profiter de la loi sur la filiation

Même si la loi autorisant la PMA en France est promulguée rapidement, elles ne pensent pas en bénéficier. Elles estiment que leur procédure belge sera plus rapide, le temps que la loi se mette en place en France et que « le système se rôde ».

En revanche, elles comptent sur cette loi pour faciliter la filiation, sans passer par la case « adoption » (voir encadré). En attendant, elles se « mettent à la place de l’enfant », essayent d’anticiper ce qu’il leur dira, ce qu’il leur demandera. Elles ont déjà choisi la totale transparence sur le sujet de sa venue au monde :

« On pense qu’il faut être honnête et clair, et le plus tôt possible, avec des mots qu’un enfant peut comprendre, bien sûr. On a un peu peur qu’il soit stigmatisé, mais on lui donnera les armes pour faire face à ce qui lui arrivera dans la vie. »

Chargement des commentaires…