Le 15 novembre 2017, vers 14h30, la terre se met à trembler à Pohang, ville sud-coréenne. Des secousses sont ressenties jusqu’à Séoul, à plus de 270 km. Quelques heures plus tard, les autorités annoncent que 135 personnes sont blessées et 1 500 n’ont plus de logement à cause des dégâts. Un an plus tard, une commission gouvernementale rend un rapport : ce séisme de magnitude 5,4, le plus intense de l’histoire du pays, a été déclenché par une centrale de géothermie.

Strasbourg est entourée de trois projets de centrales de géothermie. Doit-on s’inquiéter ? Dans le monde, 88 pays utilisent cette technique qui consiste à envoyer de l’eau en profondeur et à la faire remonter, plus chaude, pour exploiter la chaleur du centre de la Terre ou la transformer en électricité. « Les accidents sont très rares, » d’après Jean Schmittbuhl, directeur de recherche en sismologie au CNRS. Il travaille pour l’École et Observatoire des Sciences de la Terre (EOST), qui héberge le Réseau National de Surveillance sismique.

« Bien connaitre le contexte géologique et adapter la pratique »

Selon lui, ce qu’il s’est passé en Corée est un scénario catastrophe peu probable en France car il est notamment lié à la technique employée là-bas : la fracturation de la roche par injection d’un fluide à très haute pression. « Mais il ne faut tout de même pas agir comme si le risque d’un séisme grave était totalement exclu », précise t-il, prudent :

« La géothermie peut se pratiquer avec un bon niveau de contrôle. C’est le cas dans la plupart des centrales en rythme de croisière. L’injection d’eau à forte pression, même sans fracturation, provoque une micro sismicité localement et en profondeur. Elle n’est pas ressentie en surface. Il faut veiller à ce que cette modification de la fluidité et de la pression n’induise pas de phénomène sismique important. Chaque zone a ses spécificités, son contexte géologique, ses potentielles tensions dans la couche terrestre. Au démarrage d’un nouveau site, il est nécessaire de bien observer les conséquences des travaux, de faire des tests d’injection d’eau à différentes pressions, pour analyser les réactions. C’est en connaissant le milieu et en adaptant la pratique qu’on limite le risque. »

Envoyer de l’eau à 5 km de profondeur, dans une faille géologique

D’après Jean Jacques Graff, président de l’Association Française des Professionnels de la Géothermie (AFPG), l’Alsace est particulièrement adaptée : « Dans le fossé rhénan, le sous-sol présente de nombreuses failles, des fractures de la couche terrestre, dans lesquelles de l’eau peut circuler. » Dès 1985, des fonds publics ont financé un site laboratoire à Soultz qui produit, encore aujourd’hui, de la chaleur et de l’électricité. Entre temps, une autre centrale a vu le jour à Rittershoffen. D’autres projets existent, notamment trois aux abords de l’Eurométropole. À Vendenheim, au nord de Strasbourg, l’entreprise Fonroche a investi 100 millions d’euros dans la géothermie profonde. Patrice Heintz, chargé de communication de la société, détaille le projet :

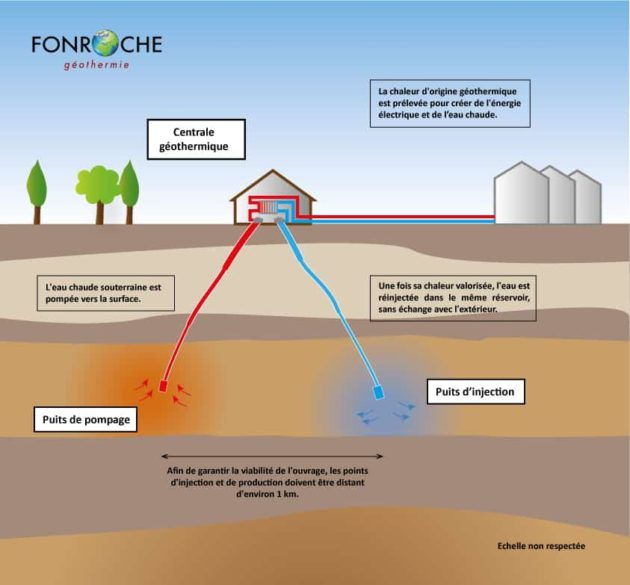

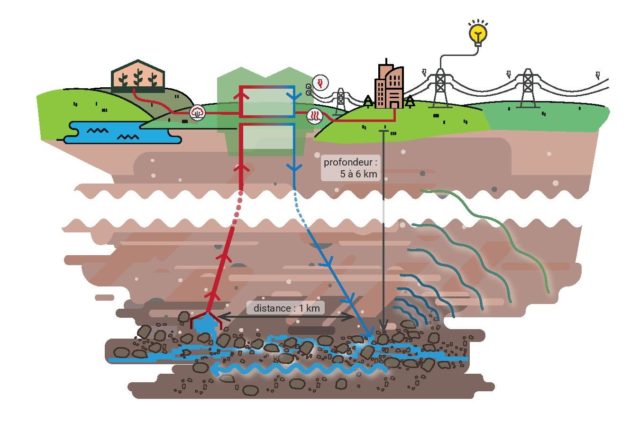

« Nous avons identifié une faille avec de l’eau à 200 degrés en circulation, sous forme de liquide pressurisé ou d’un mélange de liquide et de vapeur. Elle se trouve à 5 km sous le sol. L’idée, c’est d’amener cette eau vers la surface et d’utiliser sa chaleur ou de la transformer en électricité. Nous avons construit deux canaux qui descendent jusqu’à la faille. L’un des deux est le puits producteur. Grâce à une pompe, il est conçu pour puiser l’eau et la remonter jusqu’à notre site. Une fois la chaleur exploitée, l’eau redescendrait par un autre canal, appelé puits injecteur. Les deux puits sont espacés de quelques mètres en surface. Ils descendent en s’éloignant, si bien que leurs extrémités en profondeur sont distantes d’un kilomètre. »

Un séisme en novembre 2019

Le 12 novembre 2019, un tremblement de terre de magnitude 3,2 est ressenti dans la capitale alsacienne. Son foyer est détecté à 5 km au sud de la centrale de géothermie de Vendenheim, sous la Robertsau. À proximité d’un tel site, si les capteurs détectent un séisme d’une intensité au delà de la magnitude 2, le seuil d’alerte est franchi. Depuis, l’entreprise a dû cesser son activité pour réaliser des tests, conformément aux consignes de la préfecture. « Ce sont ces tests qui ont occasionné une nouvelle série de microséismes en octobre et novembre 2020 », selon le CNRS. D’après Jean-Philippe Soulé, directeur de Fonroche Géothermie, l’évènement de novembre 2019 est en revanche d’origine naturelle :

« Les capteurs n’ont jamais détecté d’activité sismique entre l’essaim que génère la géothermie et le foyer du tremblement de terre. »

Le CNRS et Fonroche en désaccord sur l’origine du séisme de 2019

C’est le débat. De son côté, l’EOST (l’École et Observatoire des Sciences de la Terre) soutient que cet événement a très probablement été déclenché par Fonroche. Pour les sismologues du CNRS, le milieu séparant le site industriel et le foyer du tremblement de terre n’est pas assez connu pour affirmer qu’une activité sismique aurait forcément été détectée. Celle-ci aurait aussi pu être trop faible pour être perçue. Après analyse minutieuse des données, ils estiment que les 5 critères pour déterminer si un séisme est d’origine humaine sont vérifiés :

« Le foyer se trouve à moins de 5 km du site. On n’a jamais détecté de sismicité dans cette zone auparavant. Dans les jours précédents, Fonroche a eu une activité. Le forage et le foyer sont à la même profondeur, soit environ 5 km. Enfin, une grande faille lie les deux localisations. Un dernier élément, plus récent, nous pousse à cette conclusion : lorsque Fonroche a recommencé son activité cet automne, une petite activité sismique a été ré-observée dans la zone de l’hypocentre (point de départ en profondeur, ndlr) du tremblement de terre de 2019. »

Jean Schmittbuhl, sismologue du CNRS

Des conséquences pas maitrisées ?

Mais pourquoi ce séisme fait-il débat encore aujourd’hui ? Pour l’EOST, un tremblement de terre provoqué aussi loin du site implique que la géothermie à Reichstett a des impacts qui ne sont pas totalement maîtrisés, et à distance de la centrale, à distinguer avec la micro sismicité aux abords du site. Les sismologues jugent qu’il est important de mieux comprendre ce phénomène et de le prendre en compte pour minimiser le risque de tremblement de terre en adaptant les pratiques au contexte géologique. Par exemple, l’industriel doit ajuster les volumes d’eau injectés, la pression et le débit.

L’État demande des tests

Suite à ce tremblement de terre, l’État a demandé une tierce expertise menée par l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (Ineris) et le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM). Les deux organes publics ont livré un avis, estimant qu’il n’était pas possible de conclure que le séisme était lié ou non à l’activité de Fonroche, mais qu’il était nécessaire de continuer les tests.

Joint par Rue89 Strasbourg, Karim Ben Slimane, le directeur du département Risques et prévention du BRGM, considère lui aussi que, « même si c’est peu probable, on ne peut exclure l’occurrence d’un séisme important » à cause de l’activité de Fonroche :

« C’est pour cela que des tests ont lieu actuellement. Les volumes injectés, les débits utilisés et les profondeurs atteintes sont bien supérieurs aux opérations conduites sur les autres sites géothermiques du fossé rhénan. Les retours d’expérience ne garantissent donc pas que l’on maîtrise l’aléa sismique. S’il se passe quelque chose qui montre que les mouvements sous-terrains peuvent-être importants et hors de contrôle, il faut tout stopper évidemment. »

Le risque de l’aquaplaning des roches

Dans les failles, on trouve un environnement liquide, ou bien une minéralisation, sorte de ciment qui lie les massifs rocheux. C’est un milieu perméable dans lequel l’eau injectée peut circuler. « Avec l’introduction d’eau, on observe souvent une fluidification du milieu », selon Jean Schmittbuhl. Il partage les scénarios qui pourraient mener à un tremblement de terre induit pas la géothermie :

« L’eau peut par exemple provoquer un mouvement en cascade suite à une pression exercée sur une zone chargée mécaniquement. On peut aussi imaginer un phénomène de glissement entre les massifs rocheux, provoqué par l’ajout de liquide dans la faille, semblable, en caricaturant, à un phénomène d’aquaplaning. »

Les différents acteurs s’accordent à dire que la faille exploitée par Fonroche se trouve au bord d’un massif rocheux de 30 kilomètres sur l’axe nord-sud, et de 6 kilomètres sur l’axe est-ouest. Le foyer de novembre 2019 se trouve également au bord du massif, à 5km au sud de la centrale. Jean-Philippe Soulé présume que ce bloc ne peut pas bouger à cause de l’activité de géothermie, celle-ci ayant une emprise de seulement 1 kilomètre sous terre. Pour Jean Schmittbuhl, dans des situations similaires, des glissements ont déjà été documentés : « Il ne faut pas forcément imaginer un mouvement sur l’ampleur des 30 kilomètres, qui serait dramatique mais improbable. En revanche, un déplacement qui induirait un séisme plus important que celui de novembre 2019, ne peut pas être exclu, » analyse t-il, « d’où l’importance de retenir cette possibilité. »

Le rapport bénéfice-risque

Jean-Philippe Soulé assure que « son entreprise est, de toute façon, obligée de réaliser des tests » : « nous sommes encadrés par la préfecture et nous reprendrons notre activité lorsque nous en aurons l’autorisation. »

Pour Jean Schmittbuhl, il faut prendre conscience que « comme dans beaucoup de problématiques liées à la production énergétique, il s’agit d’analyser le rapport entre le bénéfice et le risque induit ». Il ajoute : « La géothermie est une source d’énergie renouvelable. Notre objectif est d’aider au développement de cette technologie, en réduisant au maximum la possibilité qu’un événement indésirable survienne ». Karim Ben Slimane, du BRGM, est d’avis que les deux acteurs devraient se rapprocher pour additionner leurs connaissances :

« Nous conseillons de garantir une capacité d’analyse scientifique croisée des données de surveillance sismique et de la connaissance du milieu géologique. »

La préfecture envisage la reprise de l’activité sur site, après analyse des tests et sous réserve de son avis favorable, à la fin du premier semestre de 2021.

Chargement des commentaires…