Le plus loin possible de la porte. La chaise à l’autre bout de la table. « C’est comme ça qu’on reçoit l’invité », explique Shamil Saiev. « Vous asseoir près de la porte serait considéré comme une invitation à partir. Ce sont de petites choses, mais c’est la tradition », glisse le jeune Français d’origine tchétchène de 31 ans.

C’est un de ces samedis soirs de fin juin où le soleil traîne encore ses rayons. Dans les locaux de l’Association tchétchène d’intégration (ATI) du quartier des Poteries à Strasbourg, Shamil Saiev réagit à un article du magazine Paris-Match qui a titré à sa Une : « Alerte aux Tchétchènes, enquête sur une communauté discrète et inquiétante ». Pour ce docteur et assistant de recherches en physique moléculaire à l’Université de Mons en Belgique, ces mots sont choquants. Ils jettent le discrédit sur toute une communauté qui a choisi de combattre les préjugés.

Samedi 27 juin. Nous sommes deux semaines après les événements de Dijon. Des membres de la communauté tchétchène « venus de toute la France » ont voulu venger l’un des leurs. Il aurait été humilié avec un pistolet dans la bouche par un membre de la communauté maghrébine. L’image a circulé sur tous les réseaux sociaux nourrissant un amer sentiment d’humiliation pour les Tchétchènes. Avec ce conflit présenté comme « communautaire » ou « inter-ethnique », le quartier dijonnais des Grésilles a fait la une de l’actualité pendant trois jours. Le maire (LR) de Nice Christian Estrosi a même déclaré que dans certains quartiers de France, « la communauté tchétchène [luttait], face à d’autres communautés, pour avoir le monopole du marché de la drogue ».

Contre-offensive médiatique et code d’honneur

À Strasbourg, ces propos ont fait réagir la communauté tchétchène, qui a préparé la contre-offensive médiatique. Une manifestation a été organisée le 21 juin. Mais l’événement a été interdit par le tribunal au motif que « l’impératif de prévention de propagation du Covid-19 ne [pouvait être] assuré ».

C’est finalement lors d’une conférence de presse organisée le 22 juin au centre socioculturel Le Galet à Hautepierre que huit organisations ont demandé aux pouvoirs publics d’agir dans les quartiers pour faire respecter la loi. Et s’ils ont condamné l’initiative de plusieurs Tchétchènes de s’être rendus à Dijon, les responsables associatifs l’ont aussi affirmé : ils comprennent. Puis, trois mots sont lâchés par l’un des participants : « le code d’honneur ». Trois mots qui vont cristalliser les échanges avec les journalistes présents.

« Le code d’honneur. Qu’est-ce que ça veut dire en fin de compte ? », interroge Zelimkhan Chavkhalov. Cet avocat au barreau de Strasbourg, âgé de 30 ans et membre fondateur de l’Association tchétchène d’intégration, évoque le malaise qu’il a ressenti pendant la conférence de presse :

« Le terme est sorti. La notion importante c’est l’honneur, qui est régi par des normes. Ce n’est pas un code d’honneur de mafia, c’est un code d’honneur culturel. Il y a un point contraire à la loi française, c’est la vendetta. On est en France, il y a une loi, il faut la respecter. On essaie d’appeler nos jeunes à agir dans le cadre légal mais il faut bien comprendre que c’est de la responsabilité de l’État que des quartiers entiers ne soient plus tenus par des trafiquants ».

« On a vécu le pire, finalement », reprend Zelimkhan Chavkhalov. « Des jeunes qui arrivent avec des battes et autres, ça peut choquer. Ça nous choquera beaucoup moins. C’est un des facteurs qui peut expliquer ce qui s’est passé à Dijon », suppose-t-il. Arrivé à Strasbourg à l’âge de 13 ans, lui et sa famille poursuivent leur route en Bretagne où ils vivent jusqu’en 2009 avant de revenir en Alsace. Enfant, il a vécu les deux guerres de Tchétchénie et se souvient des bombes, des balles qui sifflent au-dessus de sa tête, des cadavres. Adolescent, il a eu des crises d’épilepsie nocturnes liées à ces traumatismes. Passé par le lycée Couffignal, il s’inscrit à la fac de droit et monte progressivement les échelons. Il a prêté serment il y a un an.

Une jeune génération qui sourit aux clichés

En 2017, Zelimkhan Chavkhalov participe à la création de l’Association tchétchène d’intégration. « L’intégration n’est pas l’assimilation », précise-t-il. Le but : donner des cours de français aux primo-arrivants, les orienter dans les démarches administratives, informer sur les filières d’études supérieures.

Naturalisés français, diplômés, Zelimkhan Chavkhalov et Shamil Saiev incarnent cette jeune génération d’origine tchétchène qui reste attachée à ses valeurs et se glisse dans la société française. Une génération qui n’oublie pas d’où elle vient et qui sourit de l’image qu’on peut avoir d’elle : le culte de l’homme fort et viril, les grosses berlines allemandes, le MMA (Mixed Martial Art), la lutte… « J’ai fais du karaté kyoshunkai, un truc que ne font quasiment jamais les Tchétchènes », rétorque l’avocat.

« La guerre ça laisse des traces », ajoute-t-il d’un air grave. « On doit être forts psychologiquement et physiquement. Bon, sur ce dernier point je suis un mauvais exemple, même si je vais à la salle de sport ». L’homme au physique élancé éclate de rire.

Après la conférence de presse, un ami lui a envoyé une vieille vidéo où des légionnaires de la Légion étrangère récitent leur code d’honneur. Zelimkhan Chavkhalov commence à réciter des mots dont il se souvient : « chaque légionnaire est ton frère d’armes… ». La suite : « Tu lui manifestes toujours la solidarité étroite qui doit unir les membres d’une famille. »

« Vous avez lu Alexandre Dumas ? »

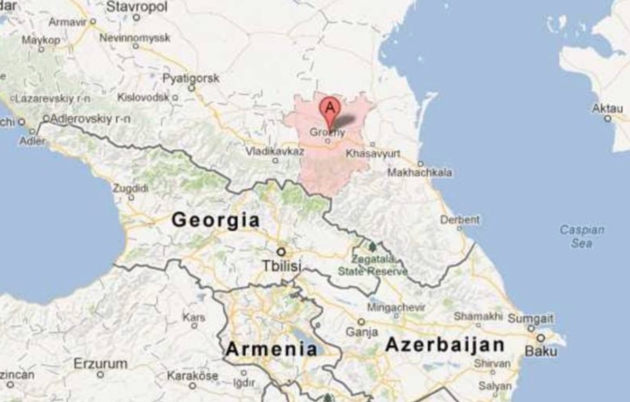

Solidarité. Famille. Un « mécanisme de défense qui nous a permis de survivre à une certaine époque », rebondit Shamil Saiev. Des valeurs très fortes au sein de la communauté, indissociables de l’histoire chaotique de la petite République du Caucase marquée par la déportation et ravagée par deux guerres (1994-1996 et 1999-2000). En 2003, la capitale Grozny, « la Terrible » en russe, est considérée comme la ville la « plus détruite au monde » par l’ONU. Aujourd’hui, c’est à partir de souvenirs et de mémoires que la diaspora tchétchène construit son histoire en France et à Strasbourg.

Dans le quartier de Hautepierre, Naourbek Chokuev, responsable de l’association Vivre, enseigne le français et l’anglais à des russophones. C’est lui qui est à l’origine de la conférence de presse. À 53 ans, il est arrivé en France en 2002 pour fuir la guerre. « Vous avez lu Alexandre Dumas ? », est l’une des premières questions qu’il pose, fier d’expliquer que l’auteur français a consacré un ouvrage à la résistance tchétchène lors d’un voyage dans le Caucase en 1858. Impeccable dans son costard sombre, l’homme aux yeux bleus perçants a un credo : « les études et le travail ». Marié et père de trois enfants, il vit depuis dans la maille Karine et évoque les dérives qu’il observe :

« La drogue, chez nous, c’est la honte. Beaucoup de monde cherche à partir d’ici. Je vois des jeunes livrés à eux-mêmes… C’est impensable dans notre culture ! La discipline de soi, la générosité, l’hospitalité, la patience l’endurance, l’honnêteté, la fidélité, le courage : sans ces valeurs fondamentales, on ne peut pas être Tchétchène. »

À côté de lui, sa fille Amina Chokueva, 20 ans, approuve. Vêtue d’un jogging noir, elle sort d’une séance de muscu et s’excuse de sa tenue. Puis, elle replace correctement son voile bordeaux sur la tête. Sur certains mots, la voix de la jeune femme trahit une pointe d’accent alsacien. Elle n’avait que deux ans lorsque ses parents sont arrivés en France et ne conserve quasiment aucun souvenir de la Tchétchénie. « Je suis très fière de mon pays », explique-t-elle, précisant qu’elle lit quasiment tout ce qui concerne la terre où elle est née. Elle esquisse un sourire : « Beaucoup de gens ne savent même pas où situer la Tchétchénie sur une carte ».

Diplômée d’un bac pro dans le commerce, c’est après le lycée qu’elle a décidé de se voiler. « Ma mère ne le porte même pas. Je ne savais pas trop comment mes parents allaient réagir… alors que jusque-là, je m’habillais toujours court avec les cheveux lâchés », se souvient-elle. Son père a respecté son choix.

Outre l’honneur, la liberté est une autre valeur fondamentale qui guide l’histoire tchétchène. D’ailleurs « bonjour » se traduit littéralement par « arrive libre ». « Au revoir » se dit « va libre ». « Ce sont les femmes qui transmettent ces valeurs de ne pas se plaindre ou admettre nos faiblesses. Ce sont elles qui élèvent les enfants. Elles sont plus costauds que les hommes », estime Shamil Saiev.

Des frontières d’une génération à l’autre ?

Au coeur du quartier des Poteries, flanqué au coin d’un immeuble de l’avenue François Mitterrand, le local de l’association Daymerkhan Khertch. L’endroit est aussi une mosquée où convergent de nombreux fidèles de la communauté.

L’imam Salamu Akhmadov est arrivé en France il y a six ans et ne parle que quelques mots de français. Il observe la jeune génération de Français d’origine tchétchène qui cultive une double identité :

« La génération des années 90 n’est pas la même que celle de leurs parents. Certains sont bilingues, d’autres ne parlent même plus le russe. Ils n’ont pas vécu les mêmes choses, ils n’ont pas vu les mêmes images. Mais les parents les éduquent en leur donnant de bonnes bases. Peu importe le pays, peu importe la communauté, les choses changent d’une génération à une autre, même en France. En bien ou en mal. La génération qui grandit ne sera jamais la même que la suivante ».

Pour Jonas Magot, qui traduit les propos de l’imam, sa génération est celle qui fait le lien entre les plus jeunes, nés en France, et les anciens. Âgé de 28 ans, l’homme au physique massif a grandi à Nancy puis à Saverne. Il a été éducateur en parallèle de ses études de droit et prépare actuellement son examen d’entrée à l’école d’avocat :

« J’avais 8 ans quand je suis arrivé en France. Quand on grandit dans un pays qui n’est pas le nôtre, on fait sa vie, il y a les copains, les jeux vidéos. À l’adolescence, on se pose des questions, on se demande d’où on vient. On le comprend d’autant plus quand on a l’opportunité de retourner chez nous, revoir notre famille. Certes, il y a des valeurs communes, mais la culture n’est pas la même. Si j’ai des différences déjà moi, alors que je suis né au pays, mes enfants comment ils seront ? Et les enfants de ceux qui seront là bas comment ils seront ? De toute façon, aujourd’hui, nous sommes tous interconnectés. Et on se dit que ces différences sont une grande richesse. »

Chargement des commentaires…