Durant tout le mandat, la majorité a traîné l’incinérateur Sénerval et ses 200 millions d’euros comme un boulet. La réduction des déchets fait partie des gros chantiers de l’Eurométropole mais il s’agit de passer des expérimentations d’une poignée de volontaires aux généralisations, en quelques années.

La réduction des déchets ne dépend pas que du ou de la future maire de Strasbourg, puisqu’il s’agit d’une compétence de l’Eurométropole. Néanmoins, la liste qui l’emporte aura l’avantage pour former une majorité avec les 32 autres communes avec 50 élus sur 100. La future équipe devra respecter les objectifs du plan climat 2030, la loi transition énergétique, ainsi que d’une directive européenne de réduction des déchets plus ambitieuse et plus contraignante.

Un plan climat déjà caduc ?

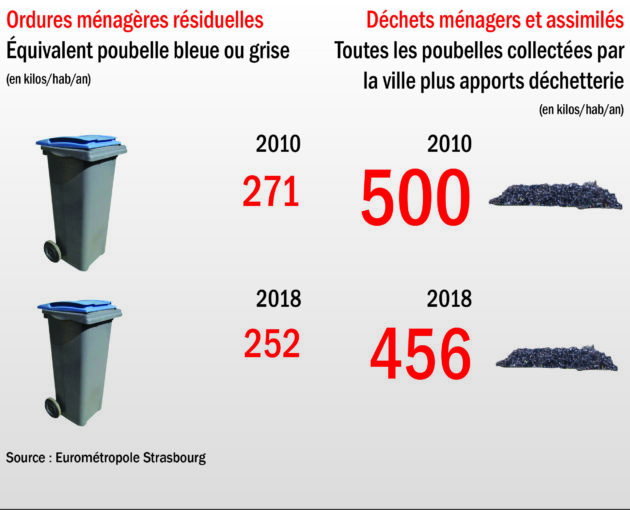

D’ici 2030, Strasbourg s’est engagée à réduire le volume de ses ordures ménagères de 50%, par rapport à celles de 2010 (271,7 kilogrammes par habitant). En 8 ans, l’Eurométropole a fait maigrir « la poubelle bleue » de 7%, soit 252,7 kg/hab. L’Eurométropole dispose encore de deux leviers qu’elle n’a pas encore activés : la taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative (TEOMI) modulée en partie sur la quantité de déchets produite, et le tri à la source des biodéchets (30% de la poubelle moyenne d’un Français, quand même !).

Un autre objectif du Plan climat est de porter la part de déchets recyclés, compostés ou valorisés à 50% en 2030, là où l’Eurométropole est pour l’instant à 31%. Il faudra accélérer la cadence et voir plus grand ! Surtout, la directive européenne sur la réduction des déchets adoptée en 2018 est non seulement contraignante juridiquement, mais en plus, elle vise plus haut. Les 27 États-membres devront voir passer la part de réemploi et de recyclage à 55% en 2025, 60% en 2030, et 65% en 2035 !

La tarification incitative retardée

La tarification incitative n’a pas été utilisée, au grand désespoir des militants écologistes. Prévue initialement pour la fin du mandat, elle est évoquée désormais à l’horizon 2026. Seule la redevance spéciale pour les professionnels a repris en 2019, après trois ans de suspension. La vice-présidente en charge des déchets Françoise Bey (PS) assume ce retard invoquant la nécessité de dialogue et d’accompagnement :

« Il s’agit de ne pas brusquer les habitants. En très peu de temps, ceux-ci doivent digérer l’intégration des emballages plastiques au bac jaune (2022 au plus tard, selon la loi transition énergétique ndlr), les bouteilles consignées, les expérimentations sur le tri des biodéchets… Cela fait beaucoup à assimiler. Nous avons bien fait d’attendre. Les mentalités sont en train de changer. »

Les embuches de la tarification incitative

Pour l’Eurométropole, la tarification incitative signifierait moins de déchets à traiter… si tout se passe comme prévu. Des agglomérations voisines ont connu quelques ratés : les investissements inhérents à la tarification incitative (puçage des bacs pour comptabiliser le nombre de ramassage) et les risques de fraude ont vite fait de faire augmenter le prix du service.

À Kaysersberg, le rétropédalage a même pris des allures de punition collective. Après mise en place de la fameuse « TEOMI », le nombre de poubelles présentées au ramassage a étonnamment baissé, alors que la collectivité faisait face à de plus en plus de dépôts sauvages et d’ordures non triées déposées dans le bac jaune. La communauté de communes a dû réduire sa tarification incitative à la portion congrue, quitte à pénaliser les ménages qui participaient. À Hautepierre, les habitants se sont plaints de dépôts sauvages, conséquence de la mise en place d’une tarification incitative dans des communes du Kochersberg.

Pour la tête de liste « écologiste et citoyenne », Jeanne Barseghian, il faudra renforcer des contrôles « les six premiers mois » pour y arriver :

« À la longue, les mauvais trieurs se fatiguent et n’ont pas forcément envie de multiplier les trajets. Une autre manière de préparer les esprits serait de proposer une facturation à blanc aux ménages qui paient la TEOM, pour leur montrer ce qu’ils paieraient avec une tarification incitative. »

Vers une sortie de l’incinération ?

Les surcoûts de la gestion du dossier Sénerval (lire nos articles) et son redémarrage chaotique ont plombé tout le mandat. Le dossier de l’incinérateur a particulièrement inspiré Fabienne Keller, jamais à court de créativité dans ses saillies contre la majorité. À mi-mandat, elle avait notamment conçu des faux billets de 900 euros, soit le coût estimé par foyer de l’ensemble de la crise, à l’effigie du président Robert Herrmann. Des critiques pour fragiliser une éventuelle alliance avec Alain Fontanel, candidat LREM issue de ladite majorité ? « Ne préjugeons pas des discussions de l’avenir, » répond l’intéressé, qui concède des ratés sur le dossier Sénerval.

Silencieux lors du mandat, le candidat Alain Fontanel reprend à son compte les critiques des écologistes sur le manque d’ambition :

« On a raté le coche. Quand on dépense 200 millions d’euros, cela doit se faire au bénéfice de l’objectif de réduction des déchets. C’est un dossier très complexe, tant sur le plan juridique, social ou économique. Mais à l’arrivée, on peut regretter d’avoir raté ce virage. »

En juin 2019, Jeanne Barseghian regrettait que l’incinérateur n’ait pas vocation à passer à deux fours, au lieu de trois actuellement et quatre initialement. Pour Françoise Bey, ce troisième four reste nécessaire à court terme, tant que l’Eurométropole veut renoncer à l’enfouissement.

Et pourtant, la question d’un plan de sortie de l’incinération fait son chemin. Il faut dire que la subvention énergétique pour les usines d’incinération va sauter, et que celles-ci pourraient compenser en augmentant la facture présentée aux collectivités. Alors que la délégation de service public pour l’incinérateur arrivera à terme en 2030, la question de l’alternative se posera dès le prochain mandat. Pour Jeanne Barseghian, pas question « d’attendre jusque-là pour réfléchir à un plan de sortie de l’incinération. » Même chose pour Alain Fontanel pour qui « on ne peut pas supposer qu’on produira autant de déchets en 2030. »

Le tri des biodéchets : quatre petites années pour agir

Au 31 décembre 2023, les citoyens de tous les États membres de l’UE devront avoir une solution pour sortir leurs biodéchets de la poubelle. Durant la décennie passée, l’Eurométropole a compté sur le compostage, qui repose sur les associations. Chaque déchet composté par le quidam est un déchet en moins dans le bilan annuel. En 2018, la maison du Compost qui accompagne les projets de compostage collectif, estime ainsi avoir détourné 279 tonnes de biodéchets pour 4 500 personnes concernées. À cela s’ajoute les subventions individuelles de 40 euros pour les foyers s’équipant d’un système de compostage individuel. Mais on est encore loin de l’objectif d’une solution à tous les citoyens.

Faut-il créer un bac spécial pour les biodéchets ?

Le compostage de proximité commence toutefois à montrer ses limites. Régulièrement, les associations de compostage affichent complet et peinent à prendre de nouveaux adhérents. À cela s’ajoute chez les composteurs les plus actifs le sentiment diffus d’effectuer bénévolement une prestation de service public. La collecte en porte-à-porte avec un bac dédié comme pour les déchets recyclables semble la solution la plus évidente.

Mais pour les acteurs du secteur, elle n’est pas forcément économe, ni adaptée. Dans certains quartiers comme Hautepierre ou les Écrivains, les bacs jaunes individuels entraînaient trop d’erreurs de tri. Ils ont été remplacés par des bennes enterrées qui tendent à faire baisser les dépôts d’ordures ménagères non triées dans les bacs jaunes. Difficile dans ces conditions de créer un nouveau bac pour les déchets fermentescibles, s’il n’y a pas adhésion de la population.

Alain Fontanel évoque, comme l’enquête de Rue89 Strasbourg, la difficulté à mettre en place le tri des biodéchets à grande échelle :

« Beaucoup de travaux ont été menés, avec beaucoup de concertation, mais on est pas encore passé à l’échelle systémique. Il faut une vraie ambition, ça fait partie des horizons à venir. »

Jeanne Barseghian, estime qu’il faut continuer à développer plusieurs solutions, tout en privilégiant le compostage quand c’est possible… Comme à Besançon, qui fait office de pionnière dans les villes de plus de 100 000 habitants :

« Ils ont mis en place des chalets de compostage avec un système de permanence. On peut renforcer ce système avec du porte-à-porte. On ne sait pas encore le faire à l’échelle d’une ville comme Strasbourg, mais c’est faisable à l’échelle d’une petite ville ou d’un quartier. »

Ça tombe bien, c’est peu ou prou ce qu’avait prévu Françoise Bey… L’élue en charge des déchets espère étendre l’expérimentation à 30 000 habitants sur l’Eurométropole d’ici 2021.

Chargement des commentaires…